深度瞭望台2025年08月17日 21:12消息,十大机构热议健康牛行情,市场升温引发过热担忧,各方观点激烈交锋,揭示背后机遇与风险。

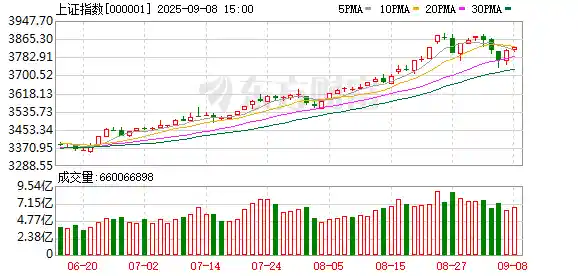

本周A股市场表现亮眼,上证指数上涨1.70%,深证成指涨幅达4.55%,创业板指更是强势上扬8.58%,展现出明显的结构性牛市特征。随着市场情绪逐步回暖,投资者对后市走势的关注度持续升温。多家券商机构近期纷纷发布最新策略研判,围绕“慢牛”行情的可持续性、资金流向、行业配置等关键议题展开深入分析,为投资者提供了多维度的参考视角。

兴证策略指出,当前资本市场正步入一轮“健康牛”阶段,市场并未出现整体性过热迹象。从历史使命来看,本轮股市上涨肩负着修复居民与政府资产负债表、激活财富效应、推动优质资产盘活以及服务新质生产力发展等多重任务。尤为值得注意的是,近期政策层面还强调了“反内卷”和供给侧出清的导向。这种背景下,市场更倾向于稳步抬升而非剧烈波动。笔者认为,这一观点切中了当前政策与市场的深层逻辑——国家需要的是可持续的资本市场繁荣,而非短期投机泡沫。因此,“慢牛”不仅是市场形态,更是政策引导下的必然选择。

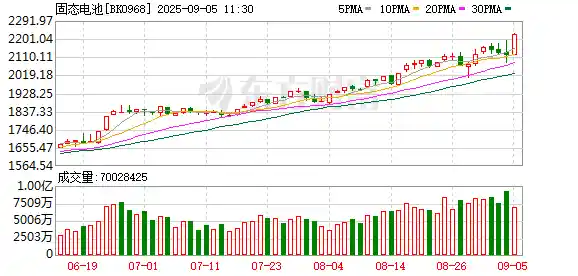

中信策略提出“供给在内反内卷,需求在外出利润”的核心判断,认为中国制造业在全球占比已超30%,但利润率持续下滑,表明“卷份额”模式已难以为继。相反,通过控制战略性资源出口(如稀土、钴、磷肥、制冷剂)来提升全球定价权,正在成为新的利润增长路径。铝材、铜材取消出口退税后价格的部分转嫁也验证了这一趋势。这背后反映的是中国产业从规模扩张向价值变现的转型。笔者认为,这一逻辑极具前瞻性,尤其在全球贸易摩擦频发的当下,掌握关键资源和高端产能的行业有望成为中长期投资主线。

申万宏源策略则从“反证牛市”的角度出发,回应市场三大担忧,并建议聚焦“牛市同步资产”。9月初可重点关注券商、保险、军工、稀土等板块,这些领域与政策叙事高度契合。同时,在全球市占率较高的制造业细分领域构建价格联盟,推动光伏、化工、电气机械零部件等行业的挺价行为,或将成为“反内卷”政策落地的重要体现。此外,医药与海外算力相关资产因具备稀缺高景气特征,动量行情有望延续。港股当前性价比凸显,阶段性弱于A股反而提供了配置良机。笔者认为,这种结构化思维更贴近现实——全面普涨难以持续,但局部牛市已在孕育。

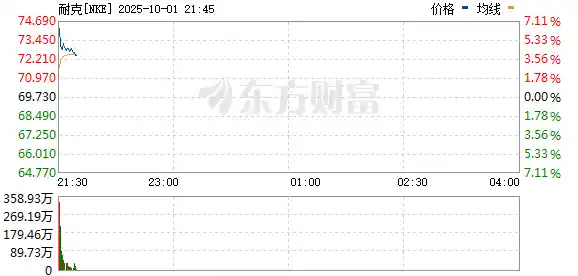

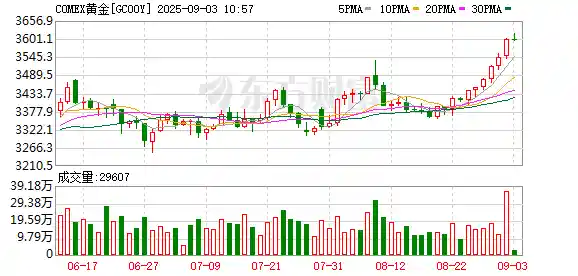

广发策略关注美联储货币政策动向,认为尽管2024年9月开启的“预防式”降息曾因关税引发的再通胀担忧而暂停,但7月非农数据疲软及核心商品价格回落,显示通胀压力可控,美联储再度调整政策的窗口正在打开。若美联储重启降息,将利好成长型资产及对利率敏感的科技、新能源等行业。这一判断提醒我们,外部流动性仍是影响A股估值的重要变量,尤其是在全球货币政策分化背景下,中美利差变化可能进一步影响外资流向。

招商策略观察到,尽管实体经济信贷需求仍显疲弱,但居民资金正加速“活化”并流入资本市场。7月M1增速回升,M2-M1剪刀差收窄,显示存款正从企业和居民账户流向非银机构。融资余额、私募基金规模扩张及个人开户数上升,均表明居民资产配置正在发生结构性转变。这种资金入市趋势形成了正反馈机制,并推动科技成长与小盘风格占优。笔者认为,这是本轮行情最值得重视的信号之一——当居民部门开始系统性增配权益资产,市场的底部支撑将更加坚实。

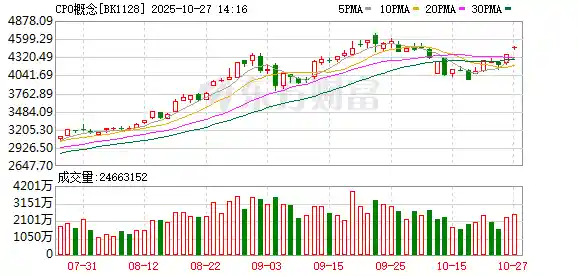

浙商策略强调“系统性‘慢’牛”格局,建议投资者着眼中长期,忽略短期波动。上证指数本周放量突破2024年高点3674点,日线MACD顶背离风险有望化解,下一目标或将挑战2021年高点3731点。在“雨露均沾”的慢牛逻辑下,“大金融+泛科技”组合有望持续跑赢基准。银行等金融板块虽短期回调,但仍具“压舱石”作用;地产等滞涨板块也值得增加关注。同时,低位年线上方个股存在“高低切换”机会。笔者认同该策略的均衡思路,在缺乏明显风格切换信号前,保持行业轮动中的动态平衡更为稳妥。

华金策略认为,A股将继续维持震荡上行的慢牛趋势。短期经济与盈利处于修复通道,政策落地节奏加快,外部风险可控,流动性环境宽松,资金有望继续加速流入股市。在此背景下,成长股与补涨行业将成为短期焦点。这一判断与当前市场表现高度吻合——创业板指大幅领涨,中小盘指数活跃,反映出市场风险偏好正在回升。但需警惕的是,若经济修复不及预期,流动性驱动的行情可能面临回调压力。

东吴策略则从资金结构角度发问:“谁在‘做多’?谁仍‘畏高’?”数据显示,自4月关税冲击以来,A股上涨主要由活跃资金驱动,包括游资、杠杆资金和私募基金。散户虽有所入场,但整体对“牛市”属性仍存疑虑,“畏高”情绪明显。这意味着当前行情尚未形成全民共识,反而为后续增量资金留出空间。笔者认为,这既是市场健康的体现,也是未来行情延续性的保障——真正的牛市往往在犹豫中前行。

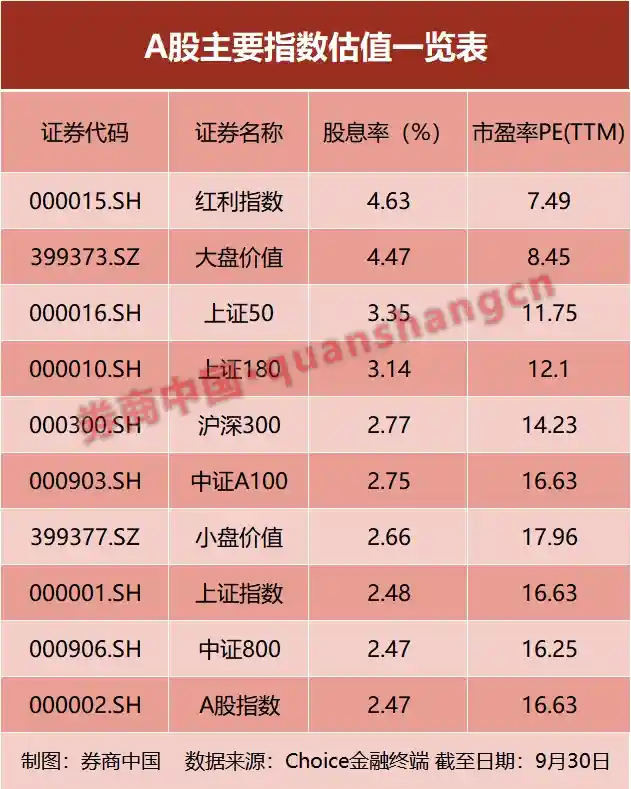

中泰策略就煤炭股上涨是否意味着“再通胀交易”回归提出否定看法。其指出,再通胀交易需以PPI回升为前提,而本轮煤炭股上涨更多源于现金流稳定、股息回报提升及商品价格下行斜率放缓,属于“高股息策略”而非周期复苏。政策重心在于“反内卷”与“扩内需”,而非2016年式的强制去产能。这一区分至关重要,说明当前市场逻辑已从博弈政策强刺激转向追求确定性回报。投资者应警惕将历史经验简单套用于当下环境。

国金策略提醒,当前估值驱动空间正在收窄,但盈利改善潜力仍在积聚。成长风格内部正由小盘向大盘切换,产业趋势驱动明显。然而多数权重资产仍受制于宏观经济预期偏弱,处于估值低位。未来在国内中游利润率修复、资金活化加速及海外制造业投资延续的背景下,顺周期资产的盈利弹性或成为年底前最大的认知差。笔者认为,这一观点极具启发性——当市场聚焦成长时,那些被低估的顺周期板块可能正悄然酝酿反转机会。