深度瞭望台2025年08月17日 22:24消息,非银存款新增2.14万亿元,或助推A股走势,多家券商解读市场动向。

近日,央行公布的7月金融数据显示,7月存款数据中,非银存款新增2.14万亿元,创下了自2015年有相关记录以来同期的最高水平,同比多增达1.39万亿元。 从当前数据来看,非银存款的大幅增长反映出市场资金流动性较为充裕,可能与金融机构的信贷投放节奏、企业及个人的资金配置行为密切相关。这一趋势也显示出金融体系在支持实体经济方面仍保持一定力度。不过,需关注后续政策导向和经济基本面变化对资金流向的影响。

据券商中国记者了解,由于投资者进行银证转账等操作会推动非银存款的增加,历史上几次股市上涨期间,非银存款也出现了明显上升,因此这一指标引起了市场的高度关注。多家券商对此展开分析和解读。 从市场动态来看,非银存款的变化往往与投资者的交易行为密切相关,其波动在一定程度上反映了市场的活跃程度和资金流向。这一数据的变动不仅为市场参与者提供了参考依据,也对政策制定者判断市场流动性具有重要意义。当前环境下,非银存款的走势值得持续关注。

有券商分析推测,非银行金融机构新增的存款可能更多地流向了股票市场。同时,由于股票交易量显著增加,也带动了证券公司客户保证金存款的上升。部分券商提醒指出,若短期内有大量资金流入资本市场,通常反映的是市场情绪的变化,而非推动市场上涨的根本原因,应保持理性看待。另有券商表示,目前投资者并未大规模直接进入股市,而是通过固收类基金等间接方式进入权益市场。

或缘于资本市场走强

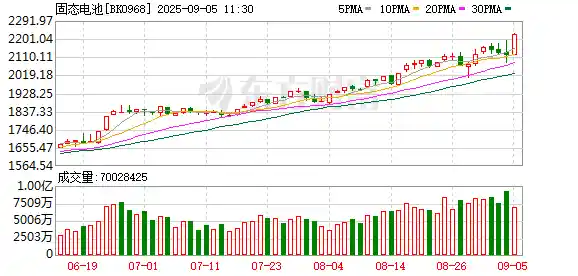

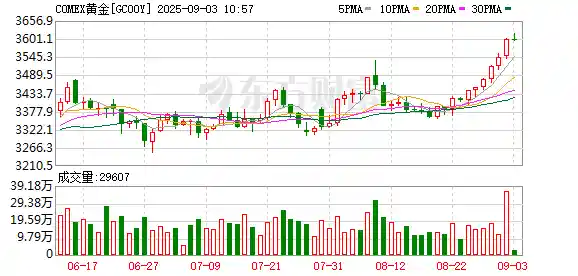

中金公司表示,金融投资活跃或是非银存款大幅多增的重要支撑因素。7月一个突出的特点是新增非银机构存款较多,这不是今年第一次出现非银金融机构存款大幅多增的情况,4月新增非银金融机构存款也创下过去10年的最高纪录。这或反映出在存款利率下降的大背景下,私人部门的金融投资愈加活跃。考虑到7月国债收益率上升、利率债价格下降,固定收益资产的相对吸引力偏弱,非银金融机构的新增存款有可能更多流向了股票市场。

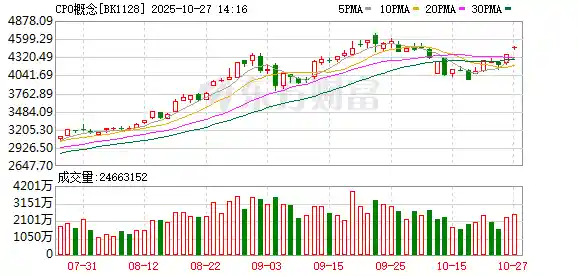

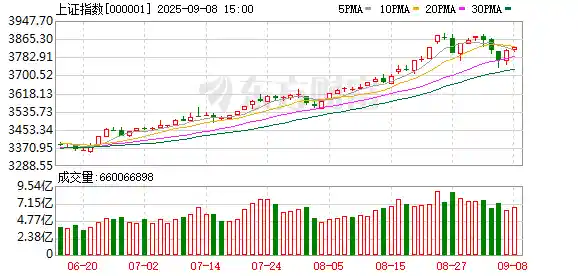

浙商证券认为,从结构上,对于非银存款和居民存款,资本市场回暖与利率下行共同驱动居民存款搬家,进而带动非银存款高增,形成居民存款和非银存款的跷跷板效应,1-7月非银存款合计多增4.69万亿元,较去年同期多增1.73万亿元,7月当月这一结构性趋势延续并放大。此外股票市场活跃,交易量维持高位也使得证券公司保证金存款增长,对非银存款形成支撑。

华创证券指出,7月非银存款新增2.14万亿元,这是今年第三次创下历史同期的最高纪录。非银存款可理解为金融市场上未被配置的资金,由于机构在二级市场进行股票或债券投资时,不会导致非银存款的减少,仅会引发其在不同账户之间的转移。在非银存款持续增长的背景下,表明当前金融机构的流动性依然较为充足。

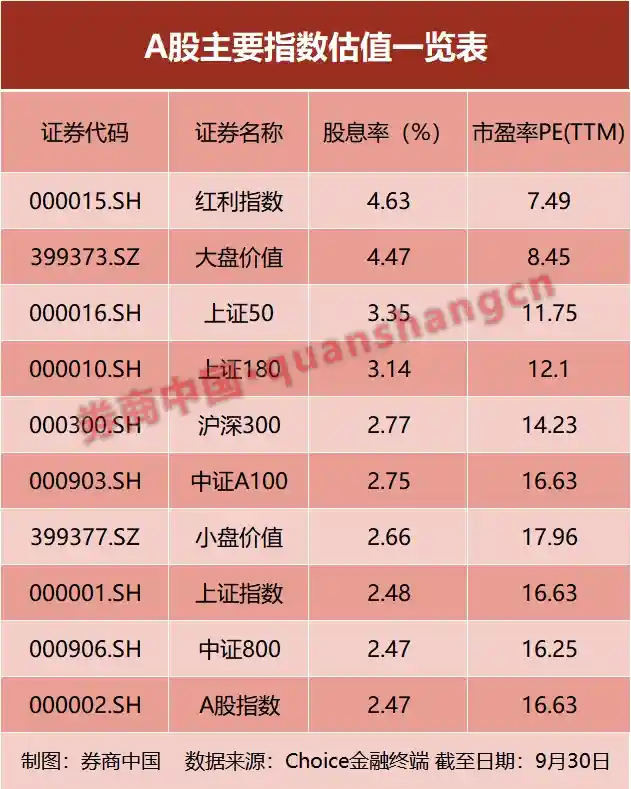

此外,7月以来市场情绪较为活跃,但从前期跟踪的居民存款与沪深股票市值这一指标来看,当前两者仍处于历史高位。这表明,在经济循环持续改善、政策保持稳定、企业利润有望提升的背景下,本轮市场的上涨空间可能仍然较大。从历史经验看,每当万得全A指数见顶时,居民存款与沪深股票市值的比值通常会回落至1.1倍左右。截至7月底,该比值仍维持在1.7倍,说明市场仍有向上动力。 从当前数据来看,居民资产配置仍在向股市倾斜,反映出市场对后市的乐观预期。不过,这一比值距离历史高点仍有差距,也意味着市场尚未进入过度投机阶段。未来若经济基本面持续向好,政策环境保持稳定,市场仍有进一步上行的空间。但投资者也需注意,市场情绪高涨时往往伴随波动加剧,需保持理性判断,避免盲目追高。

光大证券表示,季初理财等资管产品资金季节性扩容,7月股市、商品“反内卷”行情下走牛形成资金虹吸,叠加下旬非银拆借冲量带动存款派生,月内非银存款出现明显多增。累计看,1-7月非银存款合计新增4.7万亿元,同比多增1.7万亿元,年初以来非银机构流动性相对充裕,叠加存款“脱媒”趋势延续,居民存款与非银存款跷跷板效应明显。

申万宏源指出,7月M2增速出现明显回升,主要原因可能是资本市场走强带动资金加速回流银行体系,从而推动非银存款规模大幅增加,新增额达到有数据记录以来的同期最高水平。数据显示,7月非银存款新增2.14万亿元,创下了自2015年以来的同期新高。这一现象或与6月下旬以来资本市场回暖有关,吸引了大量表外资金回流至银行体系。 从市场角度来看,非银存款的快速上升反映出资金在金融体系内部的流动加快,也说明资本市场对资金的吸引力增强。这种变化可能对后续货币政策和市场流动性产生一定影响,值得持续关注。

华西证券认为,非银存款高增,居民存款可能部分搬家至基金、资管等非银行类金融机构。7月居民部门新增存款减少1.1万亿元,而非银机构存款增加2.14万亿元。两者分别比2020—2024年同期平均值减少0.4万亿元、增加1.2万亿元。结合理财规模增幅不及季节性,以及5月的存款利率下调,部分资金可能从居民存款流出,转向非银行金融机构,成为可能流向股市、债市以及期货市场的潜在增量资金。

兴业证券称,非银存款增速上行或与市场流动性改善以及机构配置金融资产有关。7月人民银行通过MLF与买断式逆回购操作合计向市场净投放4000亿元。股市交易数据显示,7月月均股票成交额较前月明显上行,提振非银存款增速。

建议理性看待

如何看待非银行存款出现显著增长?招商证券表示,对此应保持理性分析。

招商证券指出,7月份非银行金融机构存款增加了2.14万亿元,同比多增了1.39万亿元。与此同时,7月份居民存款净减少了1.1万亿元,同比多减了0.8万亿元。这一增一减的态势可能反映出居民存款正在流向资本市场,近期市场对此现象关注度较高。

招商证券称,所有价格本质上都是货币(流动性)现象,资本市场也不例外。因此,在每一轮牛市中,都伴随着银行存款转向资本市场的趋势。前期报告测算显示,2024年之前到期的定期存款中,2025年到期规模约为105万亿元,2026年及以后到期规模约66万亿元。如此庞大的存款到期规模,若流入任何资产市场,都将带来巨大的流动性冲击,因此市场对此抱有较高期待。存款到期每年都有相当大的规模(2022年为71万亿元,2023年为83万亿元,2024年为91万亿元),而市场权重指数所隐含的回报率长期高于存款收益,因此只要市场情绪配合,每年都存在存款进入股市的潜力。

招商证券认为,更进一步来看,当前银行理财约30万亿元,这部分居民财富离资本市场更近,而经过多年的鼓励和发展,目前银行含权益理财占比还是比较低。虽然近年存款利率下行的确更加凸显了价值型股票的比较收益,但社会财富流向资本市场是长期过程,难以也不应一蹴而就。如果短期有大量存款迁徙资本市场,通常是市场情绪的结果,而非原因。

如果市场过度将中长期的逻辑通过故事化的叙述在短期内实现,只会引发不必要的市场波动,影响资本市场的财富持有体验,反而增加居民财富在资本市场中长期实现的难度。招商证券表示,建议以理性态度看待这一现象。

投资者或未大量通过炒股直接入市

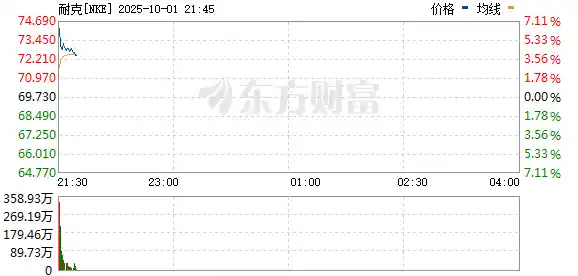

8月14日,西部证券研究报告指出,沪指创下了自2021年以来的新高,一些投资者认为居民资金正在加快进入股市。然而,该机构注意到,虽然高净值人群正加速入场,但普通居民资金并未明显通过公募基金间接入市,也未大规模直接参与股票交易,而是更多流向了银行理财产品。西部证券分析认为,当前市场资金充裕而优质资产稀缺的情况进一步加剧,居民资金将加速流入理财产品,进而通过固定收益类基金等渠道间接进入权益市场,成为推动后续行情的重要新增资金来源。

西部证券指出,目前市场中主要的入场资金来自于高净值投资者,包括私募基金、杠杆资金以及游资。居民资金尚未明显通过公募基金间接进入市场,原因在于主动偏股型基金的规模增长较为有限,而被动型指数基金则持续面临资金流出的压力。同时,居民资金也未大量通过直接炒股的方式进入市场,主要有三个原因:首先,散户参与度不高。根据iFind测算的散户参与数量指标显示,当前市场的散户参与程度仍低于去年“9·24”行情,与2015年和2020年的牛市相比仍有较大差距。其次,散户资金流入有限。以小单净买入金额作为散户净流入的衡量指标,数据显示当前散户资金流入量较弱,明显不及去年“9·24”行情以及今年2月DeepSeek行情。第三,银证转账余额出现回落。根据地方统计局公布的银证转账余额高频样本数据估算全国总体情况,近期银证转账余额呈现边际下降趋势,表明散户尚未大规模入市。