中国证监会官员表示将提升境外客户参与期货市场的便利度。

中新社郑州8月20日电,在2025中国国际期货论坛上,中国证券监督管理委员会期货监管司副司长王颖表示,将坚持推动期货市场高水平开放,逐步扩大特定品种以及合格境外投资者可交易的境内期货和期权品种范围,进一步提升境外客户参与中国期货市场的便利性。

当日,由郑州商品交易所与芝加哥商业交易所集团联合主办的此次论坛,吸引了众多境内外机构代表和专家学者参与,共同探讨相关议题。 此次论坛的举办,体现了国内外市场在金融领域持续深化合作的趋势。作为重要的大宗商品交易平台,郑商所与CME集团的联动,不仅有助于推动市场的国际化进程,也为行业参与者提供了更多交流与合作的机会。这种跨地域、跨市场的协作模式,对于提升资源配置效率、增强市场韧性具有积极意义。

王颖表示,中国期货市场已呈现出服务能力不断增强、期货价格影响力持续提升等特点。去年底以来,国内期货市场新上市多晶硅、铸造铝合金、纯苯、丙烯等重要品种。

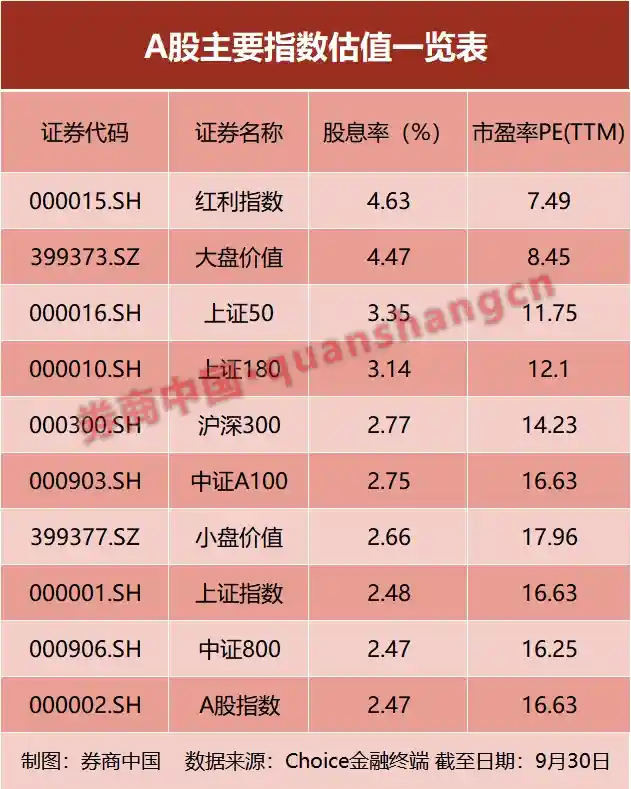

数据显示,中国期货市场目前已上市商品期货和期权品种共131个。2024年,全市场产业客户日均成交量同比增长12.2%,在48个主要品种中,产业客户的持仓量折合现货市场规模超过2亿吨,参与套期保值的上市公司数量已连续11年保持增长。 从当前数据来看,中国期货市场的深度和广度持续拓展,产业客户参与度显著提升,反映出实体企业对风险管理工具的依赖程度不断加深。这不仅有助于提升市场稳定性,也为实体经济提供了更有力的保障。随着更多企业参与到套期保值中,市场功能正逐步得到充分发挥。

在复杂多变的外部环境下,期货市场持续为实体经济的高质量发展提供支持,套期保值、期现套利、含权贸易等多样化手段被广泛运用。王颖表示,期货价格已深度融入现货企业的经营管理各个环节,部分品种逐渐成为国际贸易定价的重要参考。随着对外开放路径的不断拓展,豆油、橡胶等品种的期货结算价授权业务持续“走出去”,QFI参与境内期货期权品种的数量也扩大至91个。 从当前的发展态势来看,期货市场的功能正在逐步深化,其在服务实体经济中的作用日益凸显。特别是在全球供应链波动加剧的背景下,期货市场的价格发现和风险管理功能显得尤为重要。而随着更多国际投资者的参与,国内期货市场的国际化水平也在不断提升,这不仅有助于提升市场流动性,也为国内外企业提供了更丰富的风险管理工具。未来,如何进一步优化市场结构、完善制度设计,将是推动期货市场高质量发展的关键所在。

王颖表示,中国证监会将持续完善产品体系,坚定推进期货市场高水平开放,不断加强市场服务功能,提升行业机构的专业水平,强化研究对发展的支撑作用,以促进期货市场的高质量发展。例如,将推动液化天然气等重要能源品种的上市,扩大特定品种以及合格境外机构投资者(QFI)可交易的境内期货期权品种范围,并支持中小企业通过期货风险管理子公司和产业服务商进行风险管理。(完)