《大突围》激发青年共鸣,专家共话沂蒙精神的青春传承与时代觉醒。

由中国文联电影艺术中心主办的电影《大突围》专家研讨会日前在京举行。来自电影界、历史研究领域及文艺评论界的多位专家学者齐聚一堂,围绕影片的历史价值、艺术表达与现实意义展开深入探讨。与会专家一致认为,《大突围》以独特的青年视角切入抗战历史,填补了同类题材中一段鲜为人知的历史影像空白,在战争叙事、人物塑造和情感共鸣方面实现了可贵突破。

影片取材自真实历史事件,聚焦1941年11月发生在沂蒙山腹地大青山的激烈战斗——中国人民抗日军事政治大学第一分校的师生,在日军大规模“铁壁合围”下,凭借坚定信念和英勇斗争,最终实现战略突围。这一事件不仅是抗战史上一次重要的非主力部队成功突围战例,更体现了知识青年投身救亡图存的壮烈选择。影片历时6年精心打磨,创作团队深入挖掘史料,实地走访沂蒙老区,力求还原历史真实。尤为引人注目的是,影片动员了2.6万余名大学生参与群演,不仅增强了战争场面的真实感与青春气息,也成为一次生动的“沉浸式”爱国主义教育实践。

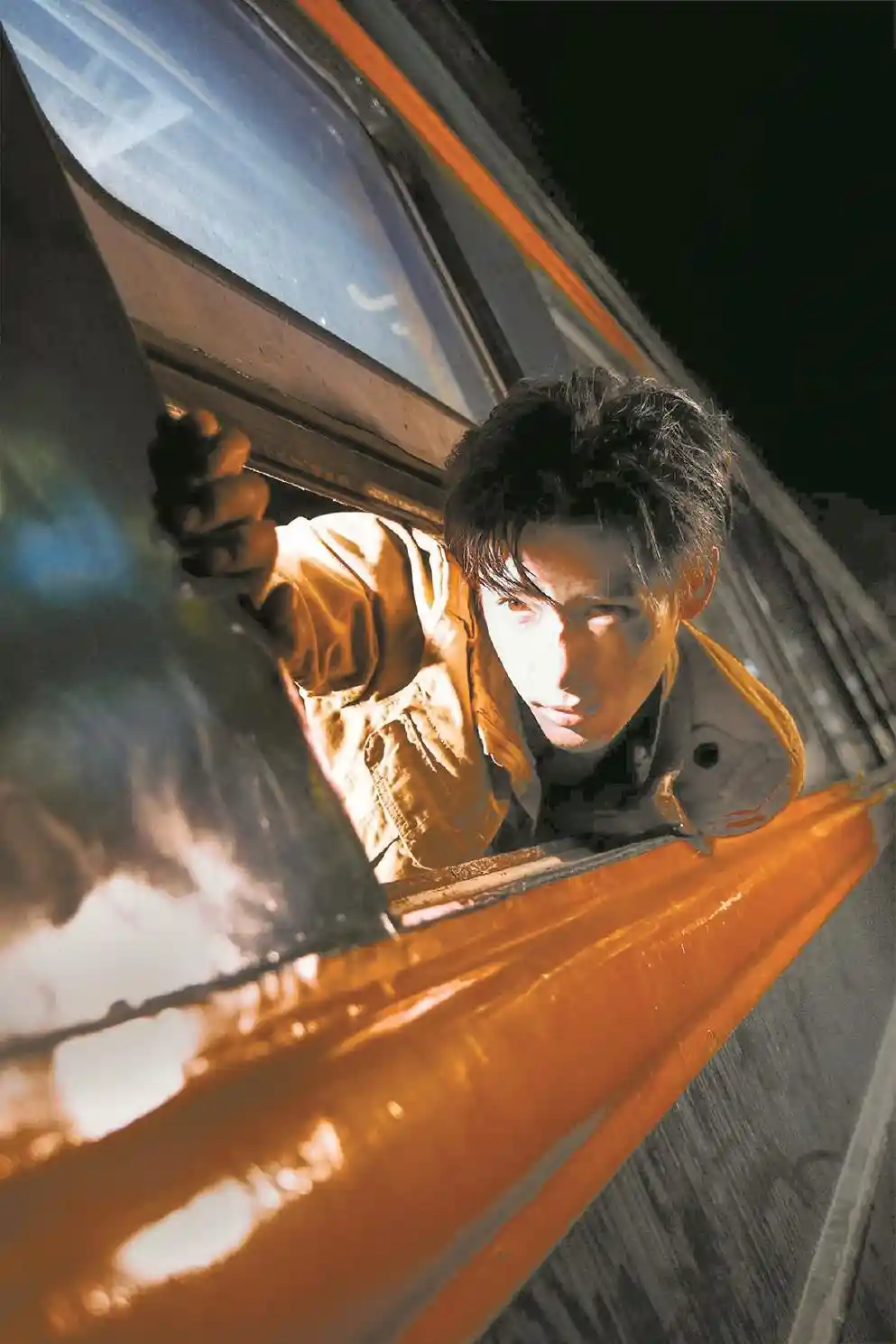

研讨会上,专家们高度评价了《大突围》在艺术表现上的探索。影片没有一味追求宏大叙事,而是将镜头对准一个个有血有肉的青年学员,通过他们面对生死抉择时的恐惧、挣扎与觉醒,展现理想在战火中的淬炼过程。这种“以小见大”的叙事策略,使革命精神的传递更具感染力。有评论指出,影片风格悲壮激昂却不失温情,既有炮火连天的震撼场面,也有战友情、师生情、家国情怀的细腻刻画,成功塑造了一群怀抱理想、勇于担当的青年抗日英雄群像。这不仅让历史“活”了起来,也让红色记忆真正走进当代青年的心灵深处。

从现实意义来看,《大突围》的上映恰逢其时。在当前多元文化交织、价值观念日益复杂的背景下,如何让年轻一代理解并传承革命精神,是一个重要课题。这部电影通过青春化的表达方式,将沉重的历史转化为可感可知的情感体验,为红色题材影视创作提供了新范式。它提醒我们:历史不应被尘封,英雄也不应只存在于教科书里。当2.6万名大学生站在曾经硝烟弥漫的土地上重现那段岁月,他们不仅是在演戏,更是在完成一次跨越时空的精神接力。这种集体参与本身,就是对“红色基因”最生动的传承。