深度瞭望台2025年08月04日 14:34消息,超级赛道迎来爆发期,融资客积极抢筹,筹码高度集中,5只潜力股或成市场新焦点,投资机遇不容错过。

人工智能作为关键核心技术之一,实现自主可控已成为我国科技发展战略的重要方向。在全球科技竞争日益激烈的背景下,掌握人工智能领域的主动权,不仅关乎产业竞争力,更关系到国家安全与长远发展。

7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确提出要加速推进人工智能技术的规模化和商业化应用。这一政策信号释放出强烈的发展预期:人工智能不再只是前沿探索,而是正全面融入经济社会发展的主战场。可以预见,“人工智能+”将像当年“互联网+”一样,成为驱动各行各业转型升级的新引擎。

值得关注的是,7月26日在2025世界人工智能大会上发布的《全球人工智能创新指数报告2025》显示,中美在人工智能领域的差距正在逐步缩小。这不仅体现在技术层面的追赶,更反映在大模型数量、产业生态构建以及商业化落地能力上的全面提升。中国已发布1509个大模型,占全球总量逾四成,位居世界第一,标志着我国在AI基础研究和应用探索方面已进入全球第一梯队。

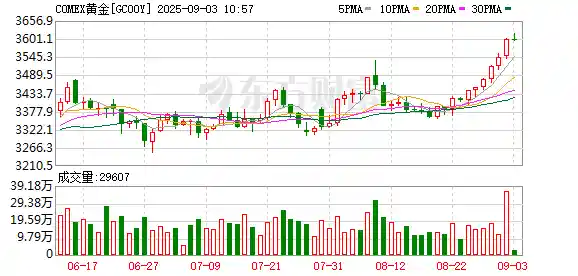

从产业规模来看,我国人工智能核心产业实现了跨越式增长——从2017年的180亿元跃升至2024年的6000亿元,年均复合增长率超过60%。赛迪顾问预测,到2030年产业规模将突破1万亿元,2035年有望达到17295亿元。这一增长曲线背后,是政策支持、资本投入、人才集聚与市场需求多重因素的共振。尤其在国产替代加速的大背景下,自主可控不再是一句口号,而是实实在在的产业趋势。

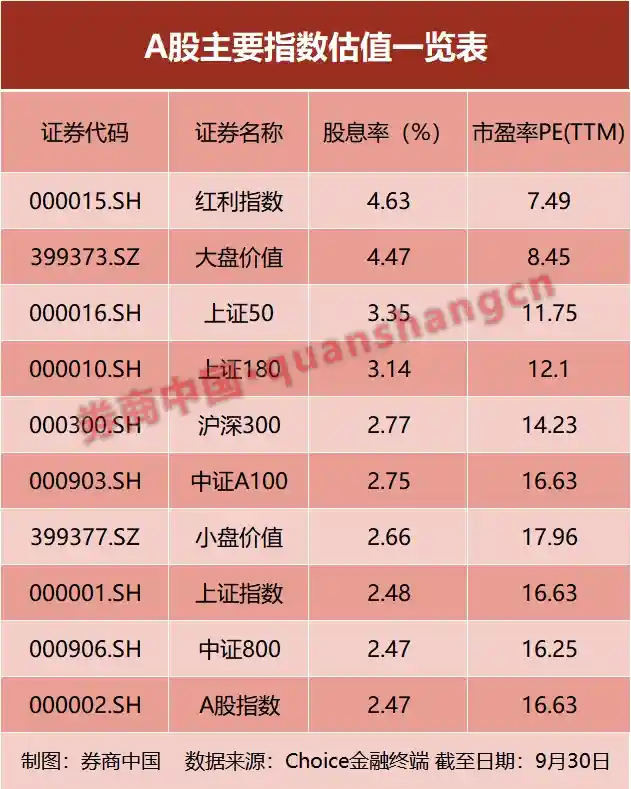

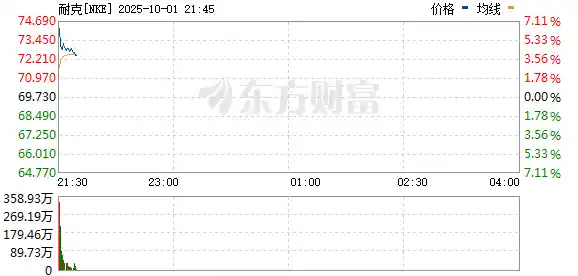

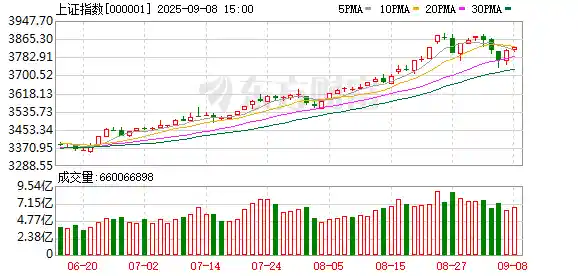

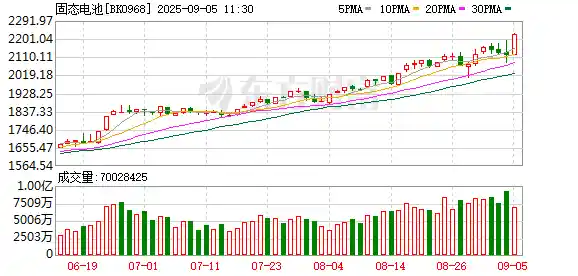

资本市场也敏锐地捕捉到了这一风向。据证券时报·数据宝统计,A股市场共有40只自主可控概念股,截至8月1日,年内平均涨幅超过8%,展现出强劲的市场活力。其中,拓维信息、瑞芯微和云从科技-UW等个股涨幅均超30%,成为资金追捧的焦点。瑞芯微凭借其RK3588芯片在国内高端SoC领域实现突破,具备替代高通、海思的能力,2025年上半年净利润中值达5.3亿元,同比增长190%,彰显出硬科技企业的高成长性。

云从科技-UW年内涨幅超过34%,其以人机协同操作系统为核心,致力于打造“像人一样思考和工作”的AI智能体。这种对通用人工智能路径的探索,体现了中国企业在全球AI前沿领域的野心与布局。尽管距离真正意义上的强人工智能仍有距离,但这类企业的持续投入,正在为中国AI的长期竞争力打下坚实基础。

从业绩表现看,已有11家自主可控概念股披露2025年半年报或业绩预告,海康威视、澜起科技等龙头企业均实现净利润同比增长。这说明,人工智能相关企业已从概念阶段逐步迈入盈利兑现期,产业价值正在被真实验证。

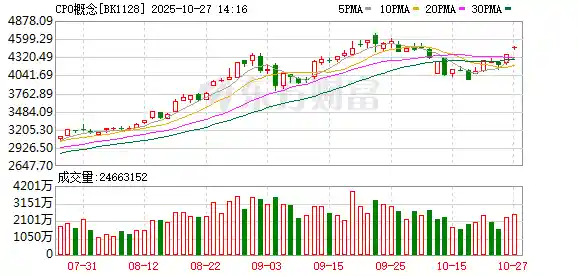

更值得关注的是融资资金的动向。截至7月31日,40只自主可控概念股融资余额合计达974.72亿元,较去年末增长4.47%,半数以上个股获融资客加仓。其中瑞芯微、拓维信息加仓幅度超100%,显示出专业投资者对核心技术国产化的高度认可。资本的长期流入,往往预示着一个产业周期的开启。

在筹码结构方面,有16只概念股股东户数较去年末下降,显示主力资金正在集中持股,市场浮筹减少。紫光国微、北方华创、深科技三家公司股东户数降幅超15%,其中北方华创降幅达19%以上。作为国产半导体设备龙头,北方华创在氮化镓芯片工艺设备领域市占率全球领先,其平台化布局和国产替代空间被多家机构看好。交银国际7月初首次给予“买入”评级,反映出外资机构对中国高端制造的信心回升。

尤为稀缺的是,同时满足“融资加仓”与“股东户数下降”两个条件的仅5只股票:中科曙光、神州泰岳、达梦数据、海量数据及麒麟信安。这类“双击”标的往往具备更强的上涨潜力。以中科曙光为例,尽管年内股价下跌逾5%,但仍获融资资金逆势加仓1.78%,股东户数下降超7%。作为中国超算与液冷数据中心的领军者,其与海光信息的重大资产重组或将重塑国产算力生态格局。

神州泰岳凭借自研的“算力服务网关平台(Ultra-CPSG)”入选企业典型案例,技术实力获得官方认可。同时与亚马逊云科技深度合作,取得生成式AI能力认证,走出了一条“自主+开放”并行的发展路径。达梦数据则在全球范围内第二个实现共享存储集群核心技术突破,服务于党政机关及大型企业,是数据库国产替代的关键力量。而海量数据覆盖金融、政务、能源等多个关键行业,已成为国产数据库的首选品牌之一。麒麟信安作为国产操作系统领军者,持续优化安全存储功能,筑牢数字中国的底层防线。

综合来看,当前我国人工智能发展已进入“技术突破—产业落地—资本助力—生态构建”的良性循环。政策推动、企业创新与市场反馈形成合力,自主可控不再局限于“补短板”,而是在多个领域开始“树长板”。未来十年,随着AI与实体经济深度融合,“人工智能+”将催生更多新业态、新模式。而那些真正掌握核心技术、具备持续创新能力的企业,将成为这场变革中的中坚力量。