探访百年图书馆,聆听古籍守护者的故事,感受文化传承的力量。

【编者按】

在人类文明的浩瀚星空中,总有一些人默默承担着连接过去与现在的使命。他们俯身于布满岁月痕迹的青铜器前,行走在险峻的山岭之间,用温暖的体温去抚平泛黄的古籍,将那些沉睡在风浪中的记忆转化为永恒的坐标。这些“守护者”或许无法在史书上留下名字,但他们以平凡的坚持拉近了我们与历史之间的距离。他们用生命丈量文明的深度,以孤独抵御遗忘的浪潮。每一次修复,都是对时间的深情诉说;每一次坚守,都是对未来的庄严承诺。让我们走近这些“守护者”,倾听文物背后最真挚的心跳。

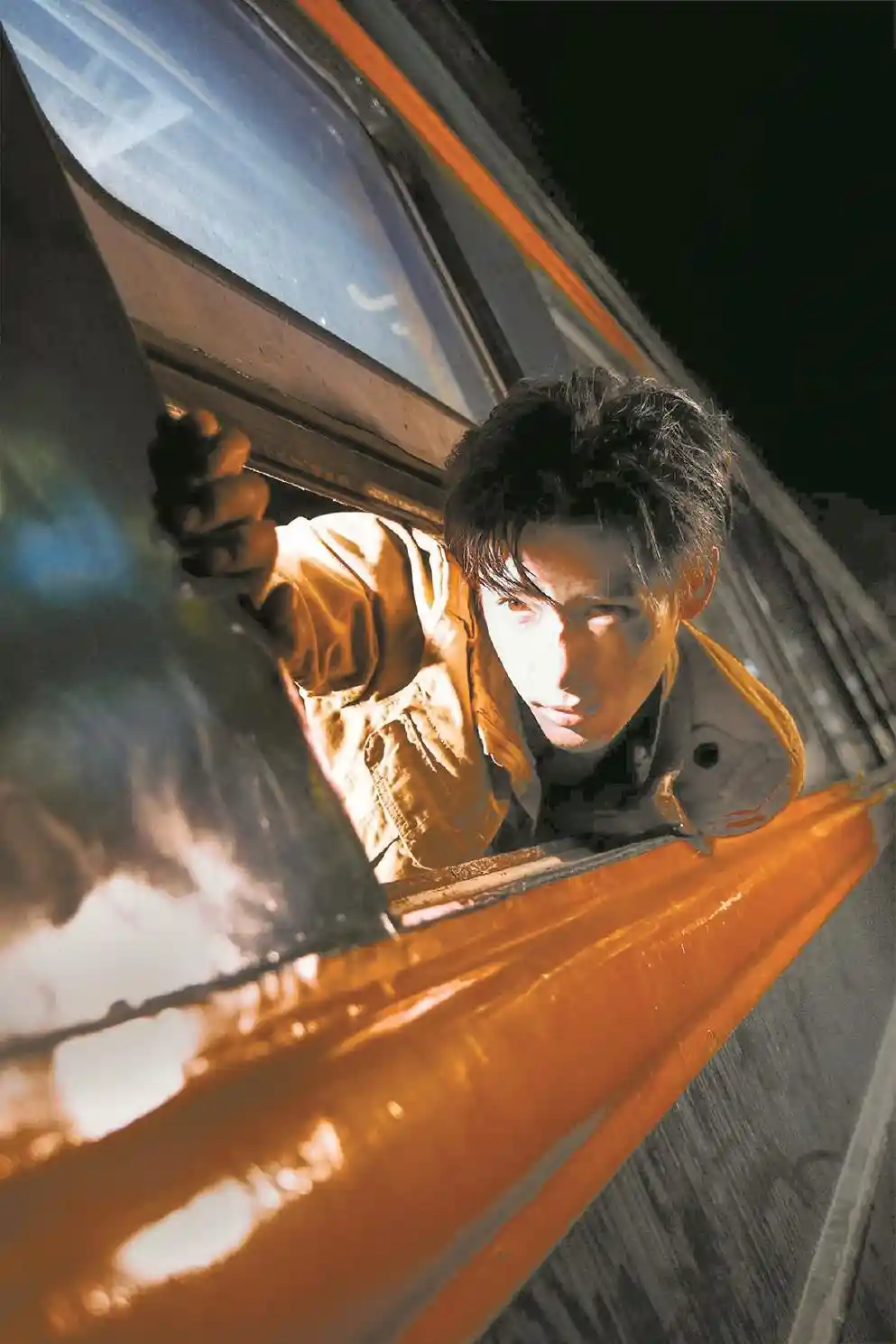

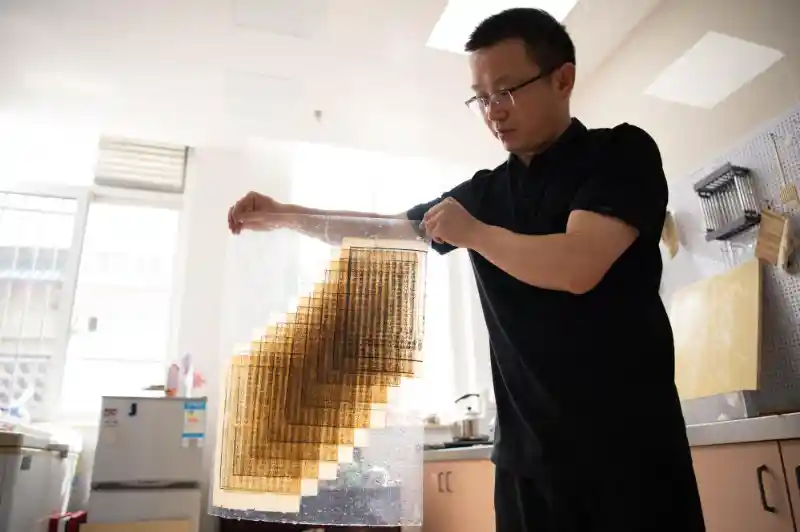

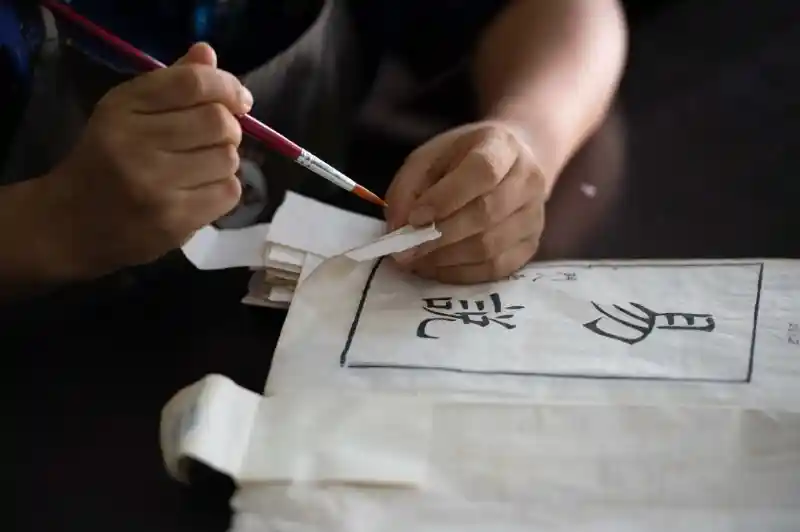

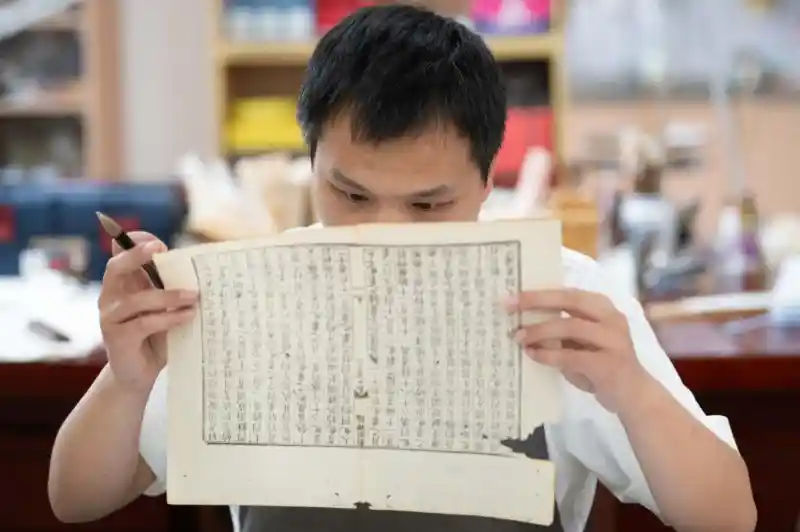

晨光透过枫杨树叶,洒落在拥有百年历史的安徽省图书馆中,臧春华开始了他一天的工作。他神情专注,目光紧锁在泛黄的书页上,小心翼翼地用湿润的毛笔将褶皱和破损的纸张展平,再借助毛笔与镊子进行拼接修复。古籍修复是一项细致而重要的工作,臧春华始终以严谨的态度对待每一个细节。 在阅读这段文字时,我感受到古籍修复不仅是对文献的保护,更是对文化传承的责任。每一份被修复的古籍,都是历史的见证,承载着无数先人的智慧与记忆。这样的工作虽然不为人所熟知,却在默默守护着中华文化的根脉。

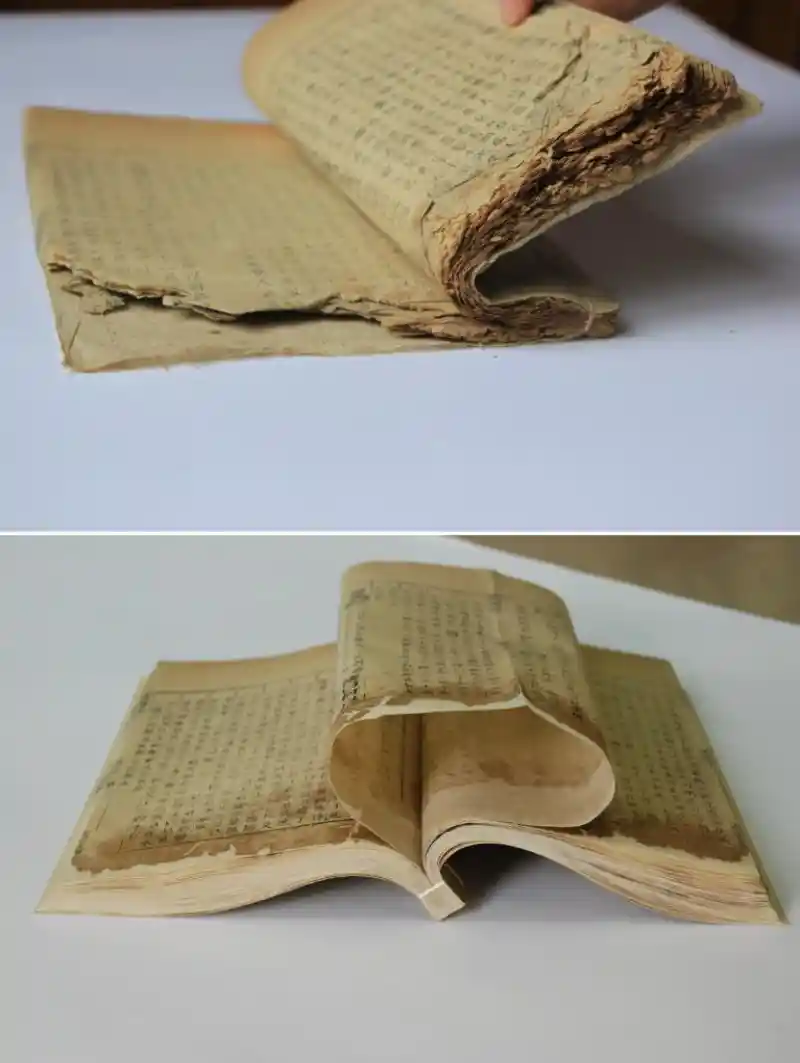

1913年建馆的安徽省图书馆古籍资源丰富,作为中国建立较早的公共图书馆之一,这里藏有古籍35万余册。2025年1月,安徽省图书馆入选“国家级古籍修复中心”。

在安徽省图书馆历史文献部,39岁的古籍修复师臧春华与另外五位同事多年来始终坚持着配纸、补破、装订等细致的工作流程。“修复一册古籍有时需要几天,有时则要数月,甚至更长时间。”臧春华表示,从事古籍修复工作,必须具备足够的耐心、细心和责任心。

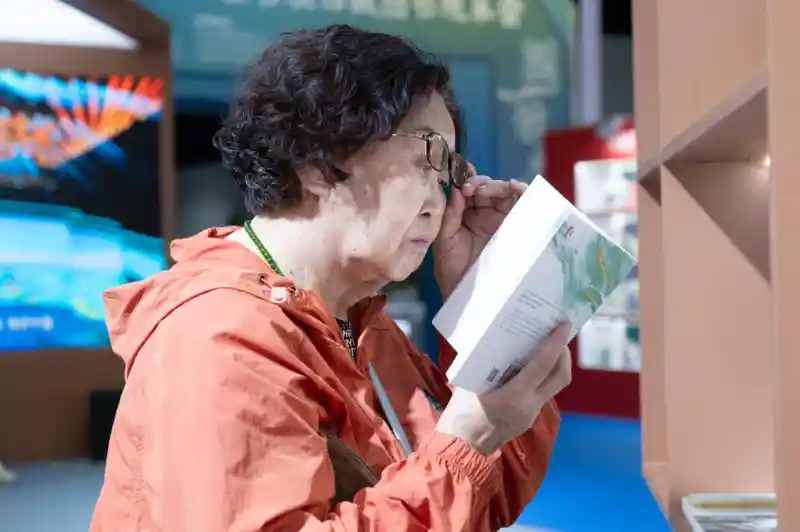

在看似重复而单调的修复工作中,古籍修复师们也能找到属于自己的乐趣。“有些古籍的内容非常有趣,能让人了解古人的生活方式。每一本书的装帧方式和破损情况都不一样,虽然工作看起来相似,但其实充满变化,因此对每本书都怀有期待。”“85后”古籍修复师耿宁如是说。 古籍修复不仅是一项技术活,更是一种与历史对话的过程。修复师们在细致入微的工作中,既是对文物的保护,也是对文化记忆的延续。这种工作的价值,往往不为人所知,却至关重要。每一次翻阅、修补,都是对过去的尊重与传承。

2022年,周亚寒从阅览岗调到古籍修复岗,她对“修书”有着特别的体悟。“我以前在阅览岗,不时需要向读者解释其想看的书暂时调阅不了,因为书籍破损无法翻动,需要修复了才能看。来到修复岗之后,不经意间我就会修到那些书籍,很有成就感。”周亚寒笑着介绍。

古籍修复不仅是一项技术工作,更是一个修炼心性的过程。刚入职时还难以静下心来的金鑫,如今已经能够沉得住气,修复技能也日益娴熟。谈到未来的小小目标,他的回答很简单:“努力修好每一本书。”

在安徽省图书馆僻静的古籍修复室里,6个“修书匠”用巧手、匠心与坚持,让古老的文字、绵延的文明展现在世人面前。“呵护好这些古籍,让它们从过去走向未来,这是古籍修复工作的意义所在,也希望能有更多人参与到我们这项事业中来。”臧春华说。

记者:张端

编辑:方欣、张铖、蔡湘鑫

设计:胡秋思