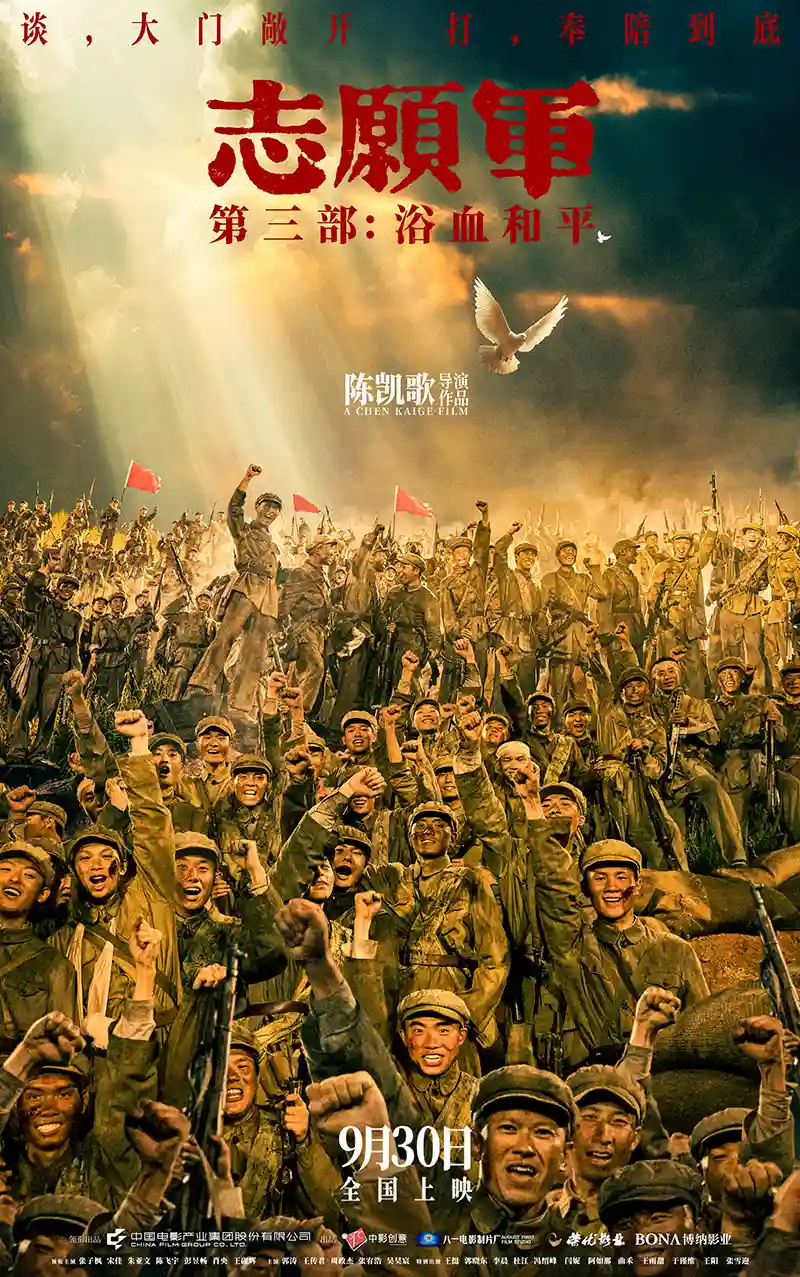

《志愿军》终章揭秘:血战与谈判背后的生死博弈,9月30日见证和平真相。

9月8日,备受期待的《志愿军》系列第三部——《志愿军:浴血和平》正式发布定档预告及海报,宣布将于9月30日全国上映。作为该系列的收官之作,影片由陈凯歌执导,聚焦抗美援朝战争第五次战役后至停战协议签署期间“边打边谈”的特殊阶段,全面呈现战争后期军事与外交双线并行的复杂博弈。此前两部作品已凭借宏大的叙事格局和深刻的历史表达赢得广泛赞誉,此次终章的到来,不仅标志着三部曲的完整落幕,也为观众提供了一次系统回顾这场“立国之战”的重要契机。

与前两部侧重战场冲锋不同,《志愿军:浴血和平》首次将镜头深入谈判桌后的文争武斗。影片揭示了世界军事史上历时最长的停战谈判全过程——长达747天、经历158次大会、733次小会、五次中断的艰难历程。预告片中,美方代表以6万页漏洞百出的文件试图混淆视听,甚至多次借炮火施压破坏谈判进程,其傲慢姿态令人愤慨。而我方代表团则以专业素养和坚定立场寸土不让,用事实与意志捍卫国家尊严。这种“纸上硝烟”与前线炮火交织的叙事结构,前所未有地拓展了国产战争片的表现维度,也让观众更真切体会到和平背后的沉重代价。

与此同时,前线战事依旧惨烈。“范弗里特弹药量”倾泻而下,阵地化为焦土,火舌横扫之处生命瞬间消逝。然而志愿军战士在极端劣势下顽强反击,尤其是在上甘岭战役中夺回地表阵地的壮举,极大提振了谈判桌上的主动权。影片通过真实还原这些关键战斗场景,展现出“以打促谈、以战逼和”的战略智慧。值得注意的是,片中反复出现一张象征屈辱历史的老照片,成为贯穿全片的情感锚点——它提醒我们,正是先烈们用鲜血改写了民族命运,才让今天的中国人不必再低头。

定档海报极具象征意义:曙光洒落战场,志愿军战士振臂欢呼,白鸽展翅飞向天空。这一画面凝固了和平降临那一刻的来之不易,也完成了从战火到安宁的情绪升华。视觉语言的诗意表达,既是对胜利的礼赞,也是对牺牲者的深切缅怀。在这个意义上,《志愿军:浴血和平》不仅是战争片,更是一部关于记忆、尊严与传承的国家叙事。

本次公布的演员阵容延续了前作的强大班底,张子枫、朱亚文、陈飞宇、肖央、王砚辉等再度集结,宋佳、彭昱畅、郭涛等实力派演员携新角色加盟,闫妮、李晨、杜江、冯绍峰、王阳、张雪迎等人特别出演,构建起涵盖前线作战、后方指挥、外交谈判、中立区交锋等多条战线的英雄群像。尤为值得肯定的是,影片并未陷入“明星堆砌”的窠臼,而是通过扎实的角色塑造展现集体意志,真正实现了“人人有戏,个个动人”。

从制作层面看,《志愿军:浴血和平》延续了陈凯歌导演一贯的匠心追求。1:1复刻谈判场所来凤庄,超6万页文件营造出“书山文海”的压迫感;上甘岭战役一场戏上午布置的炸点,在一镜到底中全部引爆,视觉冲击力极强;毒气弹特效妆细致到血管凸起的程度,足见工业水准之高。这些细节不仅提升了观影沉浸感,更体现了创作者对历史的敬畏之心。在当下影视行业普遍追求速成的背景下,这样一部耗时三年、精雕细琢的史诗级作品,无疑树立了主旋律电影的新标杆。

自2023年第一部《志愿军:雄兵出击》开启国庆档口碑热潮以来,该系列连续三年登陆国庆档期,形成了独特的“三年三部曲”文化现象。第一部解答“为何而战”,第二部诠释“如何 survival”,第三部则上升至“为何而和”的哲学高度。这不仅是对历史事件的影像还原,更是一场跨越时间的精神对话。当银幕内外都走过整整三个春秋,观众与影片之间已建立起某种深层共鸣——我们见证的不只是故事的终结,更是一代人对抗遗忘的努力。

在当前国际局势风云变幻的背景下,《志愿军:浴血和平》的上映具有特殊现实意义。它提醒我们:和平从来不是理所当然的馈赠,而是靠实力争取、用牺牲换来的成果。外交桌上每一分进展,背后都是战场上每一寸土地的坚守。这部影片的价值,不仅在于还原历史,更在于唤醒一种危机意识与底线思维。正如片中所言:“我们要打出去一个长久的和平。”这句话,既是对过去的总结,也应成为面向未来的警醒。