破局要素改革,组合拳激活统一大市场,释放发展新动能。

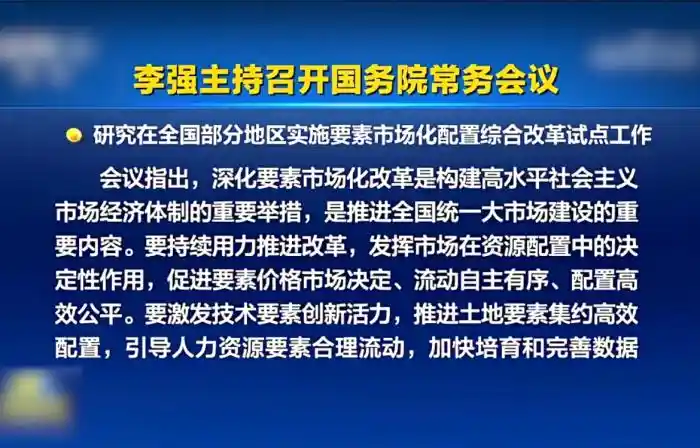

8月29日,国务院常务会议聚焦要素市场化改革,明确将其作为构建高水平社会主义市场经济体制的关键举措,并纳入推进全国统一大市场建设的核心内容。这一部署不仅体现了中央对经济体制改革深层次问题的精准把握,也释放出改革向“深水区”挺进的强烈信号。

会议强调要持续用力、系统推进技术、土地、人力、数据、资本、资源环境六大要素领域的改革,凸显出当前改革已从单点突破转向整体协同。过去多年,我国在商品和服务市场化方面取得显著进展,但要素市场仍是制约经济效率提升的“短板”。此次系统性部署,意味着改革正从“能改的先改”进入“难啃的硬骨头也要啃”的新阶段。

市场配置资源是最有效率的形式,这已是不争的经济学共识。然而现实中,要素价格扭曲、流动受限、配置不公等问题依然突出。比如,一些地方的土地出让仍带有行政主导色彩,资本过度流向房地产而非实体经济,数据资源“沉睡”在各部门孤岛中无法流通。这些问题的背后,是市场决定性作用尚未完全落实。

此次会议明确提出“要素价格由市场决定、流动自主有序、配置高效公平”三大目标,直击当前要素市场的三大痛点。这不仅是原则性宣示,更是对既有利益格局的挑战。可以预见,未来将有更多制度性壁垒被打破,行政干预将逐步退出要素定价与配置领域。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员王磊曾指出,垄断和不正当竞争行为仍在干扰要素自由流动。这一观点切中要害。例如,在某些行业,国企与民企在获取信贷、用地等方面仍存在隐性差异;科研人员成果转化收益受限,抑制了创新积极性。要真正实现“决定性作用”,就必须在制度设计上杜绝这些“玻璃门”“弹簧门”。

值得关注的是,会议对六大要素分别提出具体改革方向:技术要素强调激发创新活力,聚焦专利转化难、产权保护弱、科创金融不足等长期痛点;土地要素突出集约高效,城乡建设用地改革和存量盘活有望提速;人力资源方面,户籍与社保跨区域衔接或将迎来突破,进一步推动劳动力自由流动;数据要素呼应“数据二十条”,基础制度建设预计加快落地;资本要素强调服务实体经济能力,与近期金融支持科技创新政策形成合力;资源环境要素则聚焦碳排放权、用水权等交易机制完善,助力绿色转型。

这些部署并非孤立推进,而是服务于《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》中“促进商品要素资源在更大范围内畅通流动”的总体目标。统一的要素市场是统一大市场的“底层支撑”,没有高效的要素配置,就谈不上真正的市场一体化。此次多要素协同改革,正是为了避免“单兵突进”带来的制度摩擦,体现了改革系统性、整体性、协同性的显著提升。

尤为值得注意的是,“差别化探索”成为本次会议的一大亮点。会议明确鼓励地区因地制宜开展改革试点,允许在重点领域和关键环节大胆创新。这种“顶层设计+基层探索”的双向互动模式,是中国改革成功的重要经验。事实上,地方已有诸多先行实践:东部地区试点数据跨境流动,探索数字规则对接国际标准;西部地区探索生态资源交易,将绿水青山转化为可交易资产;而在粤港澳大湾区,针对港澳患者赴内地就医面临的电子病历不互认、医疗数据不通等问题,已通过数据合约与使用控制技术在广州南沙实现突破,建成医疗跨境数据空间。

这些地方探索不仅解决了实际问题,也为全国层面制度设计提供了宝贵样本。会议特别强调要做好统筹协调和指导服务,及时总结评估,推动形成可复制可推广的经验。这意味着,未来的改革将更加注重“试错—反馈—优化”的动态机制,避免“一刀切”或“一放就乱”。

从更宏观视角看,要素市场化改革早已超越单纯的经济议题,正在成为塑造国家竞争优势的制度基础。在全球产业链重构、科技竞争加剧的背景下,谁能更高效地配置技术、数据、人才等高端要素,谁就能在高质量发展中占据主动。此次国务院常务会议将要素改革与全国统一大市场紧密挂钩,实质上是在为中国经济的长期效率与韧性打基础、筑底座。

改革进入深水区,每一步都需勇气与智慧。当前形势下,唯有坚持市场化方向不动摇,打破行政垄断和体制壁垒,才能真正释放要素活力,激发全社会创造力。此次会议释放的信号清晰而坚定:要素市场化改革不是“要不要改”,而是“如何改得更快更好”。我们有理由期待,在系统部署与基层创新的共同推动下,中国统一大市场的蓝图将加速变为现实。