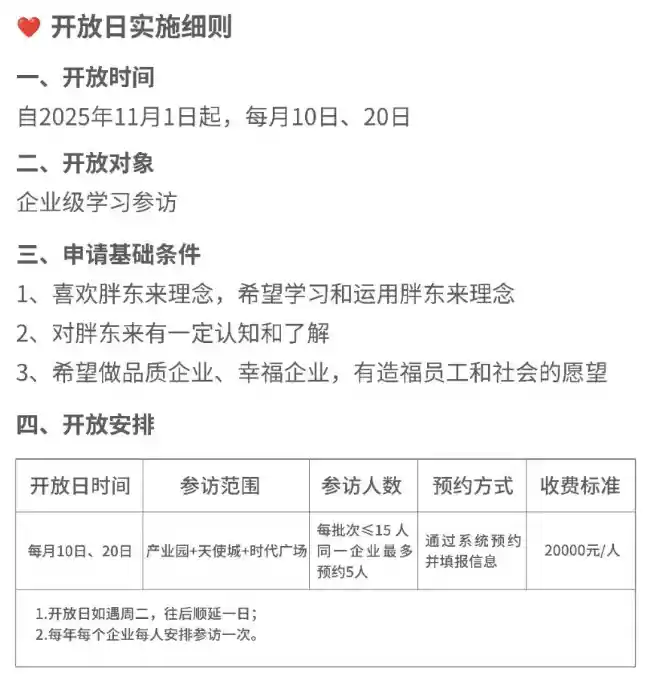

中央首份碳市场建设文件出台,标志着我国碳市场迈入全新发展阶段,助力实现双碳目标。

碳市场作为应对气候变化、推动绿色低碳转型的关键政策工具,正迎来新一轮制度升级。近日,《中共中央办公厅国务院办公厅关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》(以下简称《意见》)正式印发,为全国碳市场的发展绘制了清晰的“时间表”和“路线图”。这一政策信号释放出强烈导向:中国正以更系统、更开放、更具前瞻性的姿态,加快建设一个高效、活跃且具有国际竞争力的碳市场体系。

生态环境部应对气候变化司司长夏应显指出,碳市场的核心在于实现“有效市场”与“有为政府”的有机结合。通过制度设计激发市场活力,同时强化监管确保公平公正,才能让碳排放权真正成为可衡量、可交易、可激励的绿色资产。这不仅是实现“双碳”目标的重要抓手,更是推动经济社会全面绿色转型的战略支点。

目前,我国已构建起“强制+自愿”双轮驱动的全国碳市场格局。强制碳市场面向重点排放单位,实行碳排放配额管理制度;自愿碳市场则鼓励社会力量自主减排,形成补充机制。两者虽独立运行,但通过配额清缴抵销机制实现联动,共同覆盖各类减排主体。这种“双轨并行、有机衔接”的模式,体现了中国特色碳市场建设的制度创新。

今年3月,强制碳市场完成首次行业扩围,将钢铁、水泥、铝冶炼三大高耗能行业纳入其中,覆盖全国二氧化碳排放总量超60%。这一举措标志着碳市场从电力行业单点突破迈向多行业协同控排的新阶段。与此同时,自2023年以来,生态环境部陆续发布造林碳汇、海上风电等6项自愿减排项目方法学,推动自愿市场支持领域持续拓展。截至当前日期8月22日,强制碳市场累计成交量达6.8亿吨以上,成交额突破474.1亿元;自愿市场核证减排量成交249万吨,成交额达2.1亿元,市场活跃度稳步提升。

值得注意的是,我国已制定出台30余项碳市场相关制度和技术规范,初步建立起多层级、较完备的法规体系。在数据质量管理方面,监管部门不断强化执法力度,利用大数据、区块链等技术手段实现对碳排放数据的全过程监控和智能预警,坚决打击数据造假行为。这些举措有效提升了碳市场的公信力和透明度,也为后续扩围和深化改革打下坚实基础。

生态环境部华南环境科学研究所所长严刚表示,经过多年探索,具有中国特色的碳市场制度框架已初步成型,碳定价机制正逐步成为资源配置的重要调节工具。当前阶段,加快碳市场建设不仅有助于落实企业减排责任、推动碳排放总量和强度“双控”,更能激励低碳技术创新,降低全社会减碳成本,具有深远的战略意义。

《意见》首次明确提出全国碳市场发展的阶段性目标:到2027年,强制碳市场将在现有发电、钢铁、水泥、铝冶炼等行业基础上,逐步扩展至工业领域主要排放行业;自愿碳市场则将在可再生能源、甲烷减排、能效提升和林业碳汇等基础上,进一步覆盖生物质利用、固废处理等领域,实现重点领域的全覆盖。展望2030年,我国将建成一个诚信透明、方法统一、参与广泛、与国际接轨的高水平自愿碳市场。这一“路线图”既具现实可行性,又体现长远战略眼光。

配额管理制度是碳市场运行的核心。《意见》强调要建立预期明确、公开透明的碳排放配额管理制度。目前我国采用基于强度控制的分配方式,未来将逐步向总量控制过渡。夏应显透露,计划到2027年对碳排放总量相对稳定的行业实施配额总量控制,并自上而下分解配额,提前设定全国总量目标。同时,研究推行免费与有偿相结合的分配机制,建立配额储备和市场调节机制,增强市场稳定性和流动性。这是迈向成熟碳市场的关键一步,意味着我国碳定价机制正从“试点探索”走向“制度定型”。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心总经济师张昕认为,自愿碳市场的发展潜力巨大,尤其是在绿色低碳技术快速迭代的背景下,亟需加快构建科学、统一的方法学体系,为项目开发和减排量核证提供技术支撑。同时,应推动自愿市场与绿色金融、生态补偿、用能权交易等其他环境权益市场有效衔接,形成政策合力。此外,加强国际合作、推动标准互认,也将为中国自愿减排量“走出去”创造条件。

数据真实可信是碳市场生命线。夏应显介绍,我国已建立“国家—省—市”三级联审制度,对企业排放关键数据实施月度存证,结合大数据分析和区块链技术进行风险预警,显著提升了监管效能。这一系列举措不仅堵住了数据漏洞,也增强了市场主体的信心。可以预见,随着信息化监管能力持续升级,碳排放数据的质量将越来越经得起检验,为市场健康运行提供坚实保障。

全国碳市场建设是一项复杂而系统的工程,必须坚持问题导向与目标导向相统一,统筹处理好政府与市场、短期与长期、整体与局部、国内与国际的关系。当前,碳市场仍面临行业覆盖不全、交易活跃度不足、金融化程度不高等挑战。下一步,生态环境部将从三方面发力:一是有序推进强制市场行业扩围,综合考虑行业发展状况、降碳潜力、数据基础等因素,稳步扩大覆盖范围;二是加快完善自愿市场方法学体系,重点推进生态系统碳汇、可再生能源、甲烷减排等领域的项目开发;三是推动市场机制多元化,提升碳市场活力。

在提升市场活力方面,政策创新正在加速落地。生态环境部将联合金融机构探索开发碳质押、碳回购等绿色金融产品。碳质押允许企业以碳配额或核证减排量作为担保获取融资,碳回购则为企业提供短期资金融通渠道。这些工具的引入,不仅能盘活企业的碳资产,降低融资成本,更能激发企业节能减碳的内生动力。从“被动履约”到“主动管理”,碳资产的价值属性正被充分挖掘。

更值得期待的是,《意见》提出稳妥推进金融机构依法合规参与全国碳市场交易,并适时引入其他非履约主体参与强制市场、符合条件的自然人参与自愿市场。这意味着碳市场将不再局限于控排企业,而是向更广泛的投资者和公众开放。这种包容性改革有助于提升市场流动性,增强价格发现功能,也为全民参与绿色低碳行动开辟了新路径。

总体来看,《意见》的出台标志着我国碳市场建设进入提质增效的新阶段。从制度设计到机制创新,从数据监管到市场拓展,一系列举措展现出系统化、精细化、国际化的改革取向。我们有理由相信,随着政策红利持续释放,全国碳市场将在推动绿色转型中发挥越来越重要的作用。它不仅是一个环境政策工具,更将成为培育新质生产力、构建绿色经济体系的关键引擎。未来,一个更加成熟、更具活力的中国碳市场,有望在全球气候治理中贡献更多“中国方案”。