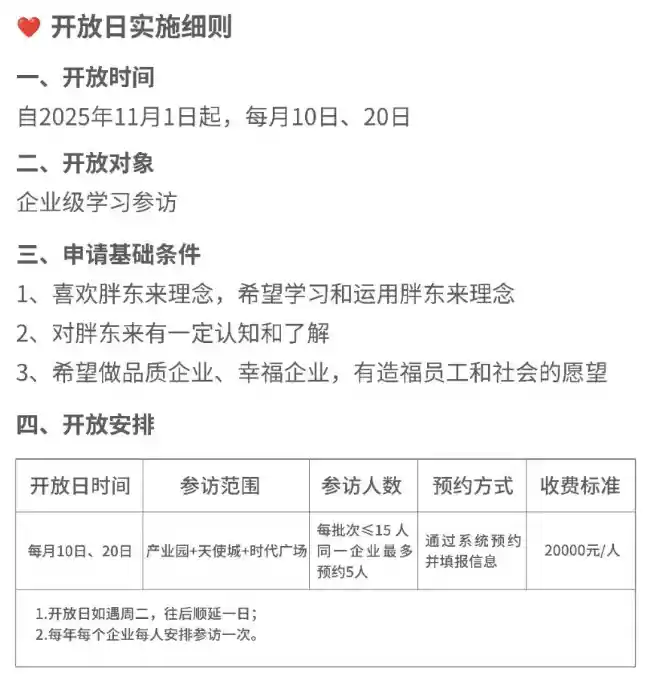

深度瞭望台2025年09月24日 21:52消息,六部门联合发布建材行业稳增长方案,严禁新增水泥、玻璃产能,推动行业高质量发展。

今天,工业和信息化部等六部门共同发布《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,提出到2026年我国绿色建材产业营业收入将突破3000亿元,通过多方面措施引导行业实现高质量发展。

这份方案针对建材行业发展的核心问题,明确了清晰的发展路径。

产能管控上,严禁新增水泥、玻璃行业的产能,从源头上防止传统产能过剩引发的恶性竞争。

在科技创新层面,重点扶持先进陶瓷、超硬材料等产业的发展,推动行业逐步从“重规模”向“高技术、高附加值”方向转型,进一步提升产业链的整体竞争力和可持续发展能力。 我认为,这一政策导向体现了对产业升级的深刻思考。当前,传统产业面临资源环境约束和国际竞争加剧的双重压力,唯有通过科技创新实现产品和技术的升级,才能在新一轮全球产业链重构中占据有利位置。先进陶瓷和超硬材料作为战略性新兴产业的重要组成部分,具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。未来,应持续加大政策支持力度,优化创新生态,培育更多具有核心竞争力的企业,助力我国制造业迈向高质量发展新阶段。

在生产改造领域,加快推进企业数字化与绿色化深度融合,打造一批绿色智能工厂,不仅提高了生产效率,也进一步增强了环保水平。

此外,在市场开发方面,对内推进绿色建材进入乡村市场,充分激发国内消费潜力和公共需求;对外加强国际交流与合作,推动中国建材产品、技术和标准走向全球,确保行业稳定发展和结构持续优化。

值得关注的是,方案还布局了“六零”示范工厂培育,以“零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工”为标杆,打造引领未来的建材产业样板。

建材政策转向构建现代产业体系

这次建材稳增长方案的出台,标志着行业政策正式从以往单一的产能调控模式转向以新质生产力为核心,推动现代产业体系构建的新阶段。 我认为,这一转变不仅是政策方向的调整,更是对行业发展深层次逻辑的重新定位。过去依赖规模扩张和产能释放的路径已难以持续,而转向依靠技术创新、绿色转型和高效能生产的新质生产力,才是实现高质量发展的关键。这一政策导向有助于引导企业更加注重技术升级与结构优化,为行业的长期稳定发展奠定基础。

方案最突出的突破,在于搭建起多部门协同治理框架,通过打通产能调控、资源管理、环保约束与终端市场需求的壁垒,系统性破解长期制约行业发展的“供需失衡”难题。

在供给端,政策主动引导要素资源逐步退出传统建材的同质化竞争领域,转向绿色建材和先进无机非金属材料等新兴领域,推动产业转型实现“腾笼换鸟”。

在需求端,借助绿色建材下乡、对接“好房子”建设等举措,激活内需市场,让建材产业深度融入绿色建筑发展与国家“双碳”目标。

此外,方案鼓励我国建材企业将优势产能、绿色低碳技术及标准“走出去”,借助相关领域的先发优势,积极参与并引领全球建材产业的变革,为行业在结构调整中重塑价值链、培育新质生产力提供持续动力。 我认为,这一政策方向具有深远意义。当前全球正加速推进绿色转型,建材行业作为基础性产业,其绿色化、智能化发展不仅关乎国内产业结构升级,也对国际产业链格局产生重要影响。通过输出技术与标准,不仅能提升我国企业的国际竞争力,也有助于推动全球建筑行业的可持续发展。同时,这种“走出去”战略有助于我国企业在更广阔的市场中积累经验、优化模式,为未来高质量发展奠定坚实基础。