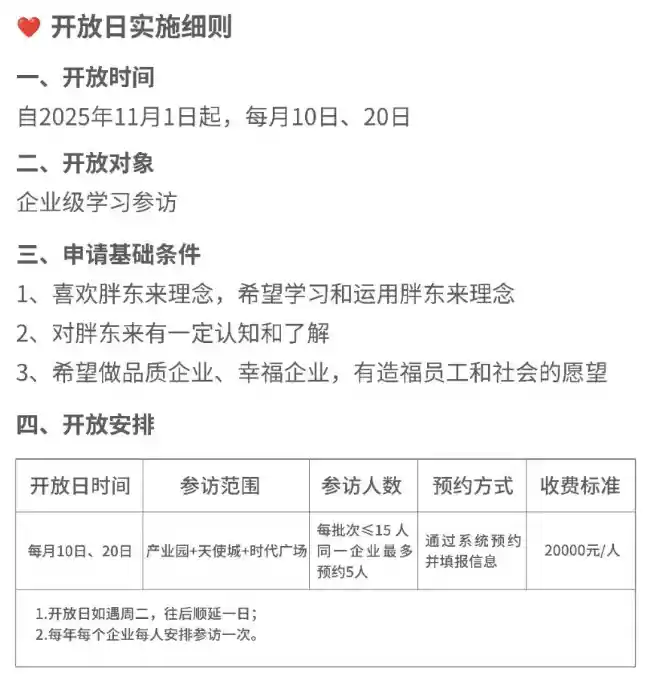

理想与重卡碰撞测试揭示真相,安全性能引热议,背后隐藏哪些不为人知的秘密?

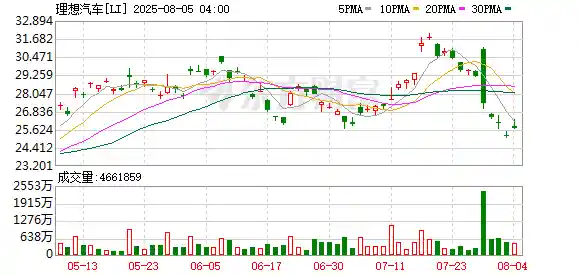

当一辆8吨重卡与理想i8家用SUV发生正面对撞,卡车车轮腾空、驾驶室前倾的瞬间,这场碰撞测试迅速在社交媒体上引发热议。自7月29日测试视频发布以来,理想汽车、乘龙卡车与中国汽车工程研究院(中国汽研)三方接连发声,试图平息舆论风波。然而,争议不仅未减,反而愈演愈烈。

8月3日晚间,中国汽研发布正式声明,明确指出此次测试仅为验证理想i8车辆在特定工况下的安全性能,并非国家标准下的车对车碰撞试验,更不涉及对乘龙卡车或其他品牌车辆安全性的评价。尽管三方均作出澄清,但公众对测试设计的科学性、目的性以及背后是否存在营销导向的质疑声仍持续不断。

这场测试之所以引发广泛讨论,关键在于其“非标”性质。传统汽车安全测试体系早已成熟,包括正面碰撞、侧面碰撞、翻滚测试等,均由国家强制标准规范执行。每一款新车上市前,必须通过工信部指定检测机构的检验,提交完整报告并接受技术审查。中汽研(天津)、上海机动车检测认证技术研究中心等机构长期承担此类权威检测任务。

不仅如此,车企在研发阶段还会进行成千上万次内部测试,涵盖风洞、耐久、密封乃至极端环境下的碰撞模拟。此外,第三方测评如C-NCAP和CIASI也已成为消费者判断车辆安全的重要参考。C-NCAP依托政府背景,对标国际标准;CIASI则由保险行业主导,侧重事故真实还原与理赔风险控制,两者均具备较高的公信力。

那么,为何还要进行一场“家用车撞翻卡车”的非常规测试?一位不愿具名的业内人士向澎湃新闻记者表示:“传统测试确实严谨,但太‘安静’了。现在的市场环境逼着车企和检测机构不断创新测试形式,以制造话题、吸引关注。”在他看来,这种“视觉冲击力强”的测试,本质上是品牌传播策略的一部分。

中国汽研在其2023年年报中坦言,公司已构建从研发测试到品牌传播的一体化服务体系,旨在“为车企品牌赋能”。年报中提到,公司推出的多项第三方测评项目,已成为开拓技术服务市场的重要抓手。这番表述,某种程度上印证了当前汽车测评正从“技术验证”向“品牌营销”延伸的趋势。

值得注意的是,类似争议并非首次出现。2020年,比亚迪发布“刀片电池”针刺实验视频,宣称其电池在极端条件下不起火不爆炸,引发行业震动。但宁德时代随即反驳,认为针刺实验属于“滥用测试场景”,不能等同于实际使用中的电池安全。时任董事长曾毓群直言:“把滥用测试通过当成安全宣传,是一种误导。”

同样值得警惕的是“钻卡实验”的误用。该实验本是依据国家标准GB-11567设计,用于评估卡车尾部防护装置是否能有效阻止乘用车钻入其下方,测试主体应为卡车的安全合规性。然而近年来,部分车企或检测机构却将其反向用于展示自家乘用车A柱强度,甚至宣称“成功抵御卡车撞击”,这种“喧宾夺主”的操作,在业内被批评为典型的测试滥用。

多位检测行业专家提醒,消费者应对这类高调宣传的“极限测试”保持理性。这些测试往往脱离真实交通场景,参数设定高度理想化,结果不具备普遍适用性。更严重的是,它们可能模糊公众对真正安全标准的认知,造成“谁撞得赢谁就更安全”的错误印象。

从专业角度看,汽车安全是一个系统工程,涉及结构设计、材料应用、气囊布置、电子稳定系统等多个维度。单一碰撞场景的结果,无法全面反映车辆的整体安全性。监管部门设定的“必答题”——即国家强制性安全标准——才是车辆准入市场的底线。而像理想i8这样的对撞测试,更像是企业自愿挑战的“附加题”。

我们并不否认企业在安全技术上的投入与创新。适度“内卷”测试,某种程度上也推动了安全标准的进步。但如果“选答题”被包装成“必答题”,甚至成为营销话术的核心,那就值得警惕了。毕竟,安全不是秀场,消费者的信任更不应成为测试流量的牺牲品。

当前,我国尚无明确法规规范非标汽车测评的命名、方法与宣传边界。面对日益商业化的测评生态,亟需监管层介入,建立透明、公正、可追溯的第三方测试规范。否则,今天的“安全实验”明天就可能沦为“公关表演”。给这门火热的“生意”泼一盆冷水,不是打压创新,而是为了守护真正的安全底线。