垃圾成堆,钟乳石被卖,天然溶洞遭破坏,亟待保护与整治。

新华社贵阳8月4日电题:垃圾成堆、钟乳石被售卖——天然溶洞遭破坏调查 近日,贵州某地的天然溶洞因垃圾堆积、钟乳石被非法售卖等问题引发关注。记者调查发现,部分游客在游览过程中随意丢弃垃圾,导致溶洞内环境恶化,严重影响了生态平衡。更令人担忧的是,一些不法分子将珍贵的钟乳石盗挖并进行交易,对地质遗迹造成不可逆的损害。 这些现象反映出当地在生态保护和旅游管理方面仍存在明显漏洞。相关部门应加强监管力度,提升公众环保意识,同时严厉打击破坏自然资源的行为,切实保护好这些宝贵的自然遗产。

新华社“新华视点”记者施钱贵、杨欣、王泓楗

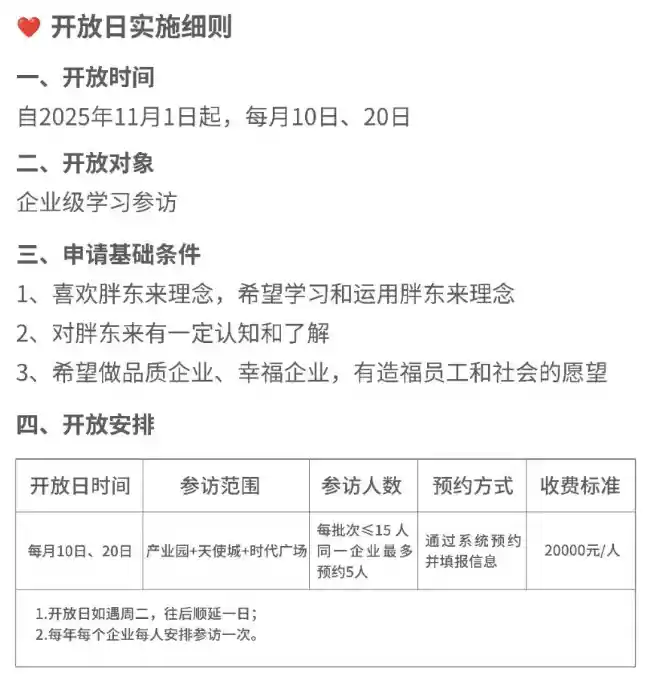

不久前,湖南省慈利县、永顺县等地多个天然溶洞被曝受到垃圾污染,引发社会广泛关注。据“新华视点”记者调查发现,部分地区的溶洞频繁出现被污染和破坏的情况,大量钟乳石被公开出售。

溶洞内堆积大量垃圾并被破坏

近期,慈利县一处天然溶洞因排污问题引发社会广泛关注。据拍摄者描述,洞内垃圾堆积高度堪比七八层楼。事件曝光后,当地政府迅速组织力量对现存垃圾进行清理,并对相关单位责任人采取停职检查等措施,同时对涉事人员展开立案调查。 这一事件反映出部分地方在生态环境保护方面仍存在明显漏洞,尤其是在监管和执法层面未能有效防范类似破坏行为的发生。溶洞作为自然遗产,具有不可再生性,一旦遭到污染或破坏,将对生态系统造成难以挽回的损失。此次事件不仅暴露了环境治理的薄弱环节,也对相关部门的应急响应能力和责任意识提出了更高要求。唯有加强日常监管、落实环保责任,才能真正守护好我们的自然环境。

记者发现,溶洞受到污染和破坏的情况并非个别现象。在贵州省毕节市七星关区水箐镇马鞍村,一个溶洞因村民长期倾倒垃圾,洞内积存生活垃圾超过10吨,导致下游河流中的氨氮和总磷含量超标。2024年,七星关区人民检察院向水箐镇人民政府发出检察建议书,督促其进行整改,最终溶洞内的垃圾被清理干净。

在西部某县的一个村庄,记者注意到路边一处溶洞已被当地用泥土封堵。村支书表示,由于长期有村民将垃圾倒入洞中,给环境带来严重影响,迫于环保压力,只好采取封堵措施。 这一做法反映出基层治理在面对环保问题时的无奈与被动。溶洞本是自然形成的地质结构,却因人为破坏沦为垃圾堆放点,不仅影响了生态环境,也暴露出部分村民环保意识的薄弱。封堵虽能暂时解决问题,但若缺乏后续管理与教育引导,类似现象仍可能反复出现。真正有效的治理,应从源头入手,加强宣传、完善制度,才能实现可持续发展。

在西南某县的一个溶洞中,分布着众多石花、石枝、石葡萄和石珊瑚等奇特景观。然而令人惋惜的是,洞内一些如珍珠般的穴珠遭到盗窃,晶花池的水也因人为踩踏而受到污染。

“我2021年第一次去溶洞发现有很多穴珠,还向某杂志提出要写一篇关于穴珠的科研文章。但是次年第二次去的时候,就看到很多穴珠已经被盗了,非常痛心。”一名研究者说。

在西部某县的一个溶洞中,记者发现,许多石笋已被打断,仅剩短小的石桩;被砸碎的钟乳石散落一地,洞顶的巨大石柱被人为拦腰折断,原本完整的石旗因损坏而变得参差不齐。据当地一位基层干部介绍,该洞穴内的钟乳石长期遭受破坏,为防止进一步受损,只能将洞口用铁门锁上。

石钟乳、石柱、石笋需要几万年甚至几十万年才能形成,溶洞生态环境孕育出独特的动植物,具有很高的科研、生态、美学价值。这些自然奇观不仅记录了地球漫长的地质演变过程,也展现了生命在极端环境下的顽强适应能力。保护这类生态系统,不仅是对自然遗产的尊重,更是对未来科学研究和生态平衡的重要保障。

我国岩溶地貌分布广泛,溶洞数量众多。根据《环境保护法》,各级人民政府应对具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞、化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹采取有效保护措施,严禁任何形式的破坏行为。 在当前生态环境日益受到重视的背景下,对这些自然遗产的保护不仅是法律的要求,更是对自然规律的尊重和对后代负责的表现。岩溶地貌作为地球演变的重要见证,承载着丰富的地质信息和文化价值,其保护工作应得到持续关注与加强。唯有如此,才能真正实现人与自然的和谐共生。

“保护溶洞,保护溶洞内的地质资源以及其中的生物多样性和生态系统至关重要。”中国地质学会洞穴专业委员会副主任委员张远海表示,溶洞生态系统是整个生态系统中不可忽视的重要部分。近年来,一些科学家在溶洞中陆续发现了许多新物种,涉及动物、植物和昆虫等多个类别,仍有大量未知物种等待进一步探索。

买卖钟乳石加剧溶洞破坏

钟乳石的形成需要漫长的时间,能够记录丰富的地质历史信息,因此成为研究古气候、古环境和古生态的重要资料。这一自然现象不仅展现了地球演变的复杂过程,也为科学家提供了宝贵的参考依据。其形成的缓慢性也提醒我们,自然界的许多变化并非一蹴而就,而是需要时间的积累与沉淀。这种特性使得钟乳石在科学研究中具有不可替代的价值。

记者调查发现,由于认识不足、保护不力,大量钟乳石在市场中被交易。在一些电商平台和短视频平台上,钟乳石被加工成“中药”粉末、摆件、盆景、假山等产品进行销售。

在某电商平台上,记者发现,有数十家店铺在售卖钟乳石摆件,价格从几十元到上百万元不等。一家销售钟乳石摆件超过2万件的店铺的视频显示,店内摆满大小不一、密密麻麻的钟乳石。“已经多次购买”“石头很漂亮,还会再买”……一些消费者点评。另一家店铺内出售的钟乳石摆件体积庞大、形态完整,售价达158万元。

一名店主告诉记者,他卖的天然钟乳石产自广西,“都是从洞里直接取回来的”。

一名基层干部告诉记者,一些地区出现专门开采钟乳石售卖获利的现象,对溶洞造成破坏。在一些短视频平台上,还出现了“探洞热”。由于探洞者认知水平参差不齐,也时有无意识破坏发生。

“溶洞数量多、分布广,而且大都位于偏僻的山里,难以进行经常性管护巡查,人为破坏、私挖盗采很难被发现。”一名基层干部说。

筑牢溶洞保护安全防线

根据《地质遗迹保护管理规定》,具有重大科学研究和观赏价值的岩溶等奇特地质景观,应当予以保护;被保护的地质遗迹是国家的宝贵财富,任何单位和个人不得破坏、挖掘、买卖或以其他形式转让。

一些地方通过地方立法加强对钟乳石资源的保护。例如,《广西壮族自治区钟乳石资源保护条例》明确规定,钟乳石资源属于国家所有,任何组织或个人不得侵占、破坏、擅自开采或非法经营;进入洞穴的旅游者及其他人员不得损坏钟乳石。《湖南省武陵源世界自然遗产保护条例》也提出,禁止损毁、窃取钟乳石等洞穴沉积物。 这些法规的出台体现了地方政府对自然遗产保护的重视,也反映出在开发与保护之间寻求平衡的迫切需求。钟乳石作为不可再生的地质资源,一旦遭到破坏,恢复难度极大。因此,通过法律手段明确责任和禁止行为,有助于提升公众保护意识,减少人为破坏现象。同时,这也为其他地区提供了可借鉴的保护模式,推动全国范围内对类似自然资源的系统性管理。

近年来,岩溶洞穴的保护工作逐渐引起重视,部分破坏性行为有所遏制,但目前在洞穴保护方面仍存在基础情况不明、开发与保护界限不清晰等问题。

“溶洞并非不能进行开发和利用,但必须做到科学合理。”业内专家指出,目前洞穴开发的主要形式包括洞穴旅游、洞穴餐饮、洞穴藏酒等商业活动。然而,当前洞穴开发项目缺乏专门的环境影响评价手续,项目是否能够获批,各地标准不统一。

中国地质大学教授张建平在接受媒体采访时表示,应尽快全面摸清溶洞资源的“家底”。对于未被纳入地质公园范围内的溶洞,应由当地自然资源部门承担管理责任,组织专业团队对溶洞的分布情况和现状进行系统调查,并根据实际情况采取分类管理与保护措施。对于不适合人类进入的溶洞,应当予以封闭;而对于具备旅游价值的溶洞,则可以在确保安全和环境保护的前提下进行适度开发,在开发过程中实现有效保护。 我认为,溶洞作为重要的地质遗迹,不仅具有科学研究价值,也蕴含着丰富的生态和旅游资源。当前,许多溶洞尚未被纳入统一管理体系,存在管理盲区和安全隐患。因此,加快对溶洞资源的普查和分类管理,是保护自然遗产、促进可持续发展的必要举措。同时,在开发与保护之间找到平衡点,既能发挥溶洞的经济价值,也能避免因过度开发带来的生态破坏。

张远海等专家指出,应加快完善相关法律法规,全面加强溶洞在生物多样性、水文系统和生态系统等方面的保护。同时,建议建立预防性司法制度,针对那些易受破坏且具有较高价值的溶洞,设立监测点和警示点,并通过科普宣传等方式,提高公众对溶洞保护的自觉意识。 我认为,溶洞作为自然遗产的重要组成部分,其生态价值和科研意义不容忽视。当前,随着人类活动的不断扩展,溶洞面临日益严峻的威胁。因此,仅靠事后追责已难以有效遏制破坏行为,必须从源头入手,强化事前预防和日常监管。此外,提升公众环保意识同样关键,只有让社会各界共同参与,才能实现对溶洞资源的可持续保护。

专家提醒,公众应增强对溶洞的保护意识,倡导科学合理的探险活动,坚决抵制向溶洞内倾倒垃圾、破坏地质结构以及私自开采钟乳石等行为。