深度瞭望台2025年08月30日 13:07消息,13所顶尖高校携手共建出版学科,联合展示创新成果,推动学术发展与行业融合。

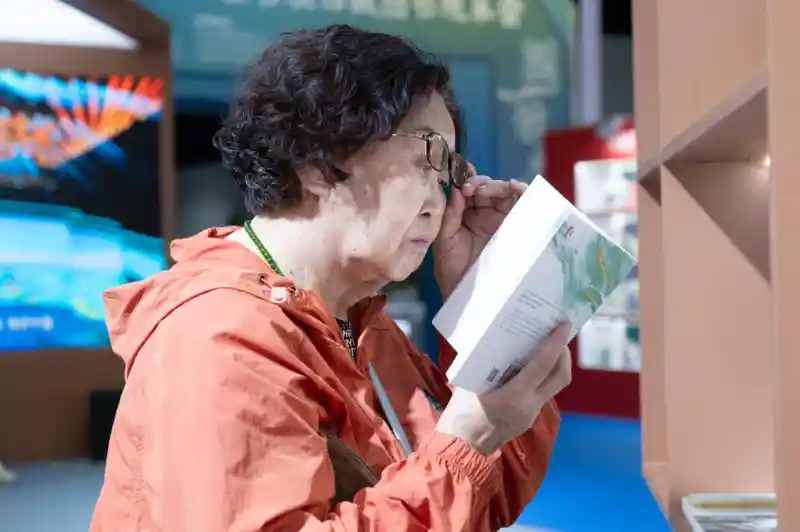

随着数字化与智能化浪潮的深入推进,出版行业正迎来一场深层次的融合变革。在这一背景下,出版教育也站在了转型升级的关键节点。8月28日,在河南郑州举行的第十五届中国国际数字出版博览会现场,“数实相融 智赢未来”出版学科共建高校联合展正式亮相,成为本届博览会的一大亮点。此次展览由中宣部指导,集中展现了我国出版学科建设在新时代背景下的创新探索与实践成果。

北京大学、武汉大学、南京大学、华东师范大学、中国传媒大学、河南大学、南开大学、四川大学、暨南大学、中南大学、湖南师范大学、上海理工大学、北京印刷学院等13所高校携手参展,围绕数智技术应用开发、文化创新与知识服务模式升级、产教融合协同育人机制等重点领域,展示了近年来在出版学科建设方面的代表性成果。从智能编辑系统到数字版权管理平台,从虚拟现实出版内容到基于大数据的知识服务体系,这些成果不仅体现了高校在技术融合方面的创新能力,也反映出出版教育正逐步从传统模式向跨学科、复合型人才培养转型。

自2022年起,中宣部与教育部联合推动出版学科共建工作,鼓励重点高校与出版管理部门、出版企业及行业协会深度合作,构建“政产学研用”一体化的学科发展新格局。此次联合展是全国出版学科共建高校的首次集体亮相,具有里程碑意义。它不仅是一次成果的集中呈现,更标志着我国出版学科体系建设正在从分散探索走向协同发展,从被动适应转向主动引领。

值得关注的是,这场展览背后折射出的是出版业在新时代所面临的深刻变革。数字技术正在重塑内容生产、传播与消费的全链条,人工智能、区块链、元宇宙等新技术不断渗透进出版领域。在此背景下,高校作为人才培养和知识创新的主阵地,必须加快学科重构步伐。此次多所高校的联合参展,正是对“如何培养适应未来出版生态的高素质人才”这一命题的积极回应。可以预见,未来的出版人才不仅需要具备扎实的内容素养,还需掌握数据分析、产品设计、技术协作等跨界能力。

此次联合展的举办,也为出版行业的可持续发展注入了新动能。通过高校与产业的深度对接,不仅可以提升科研成果的转化效率,也有助于形成具有中国特色的出版学自主知识体系。这不仅是学科建设的需要,更是增强国家文化软实力、掌握国际话语权的重要基础。我们有理由期待,随着共建机制的不断完善,中国出版教育将在全球出版格局中发挥更加重要的作用。