为信仰而战,听一声归队召唤,热血重燃,不负此生戎装梦。

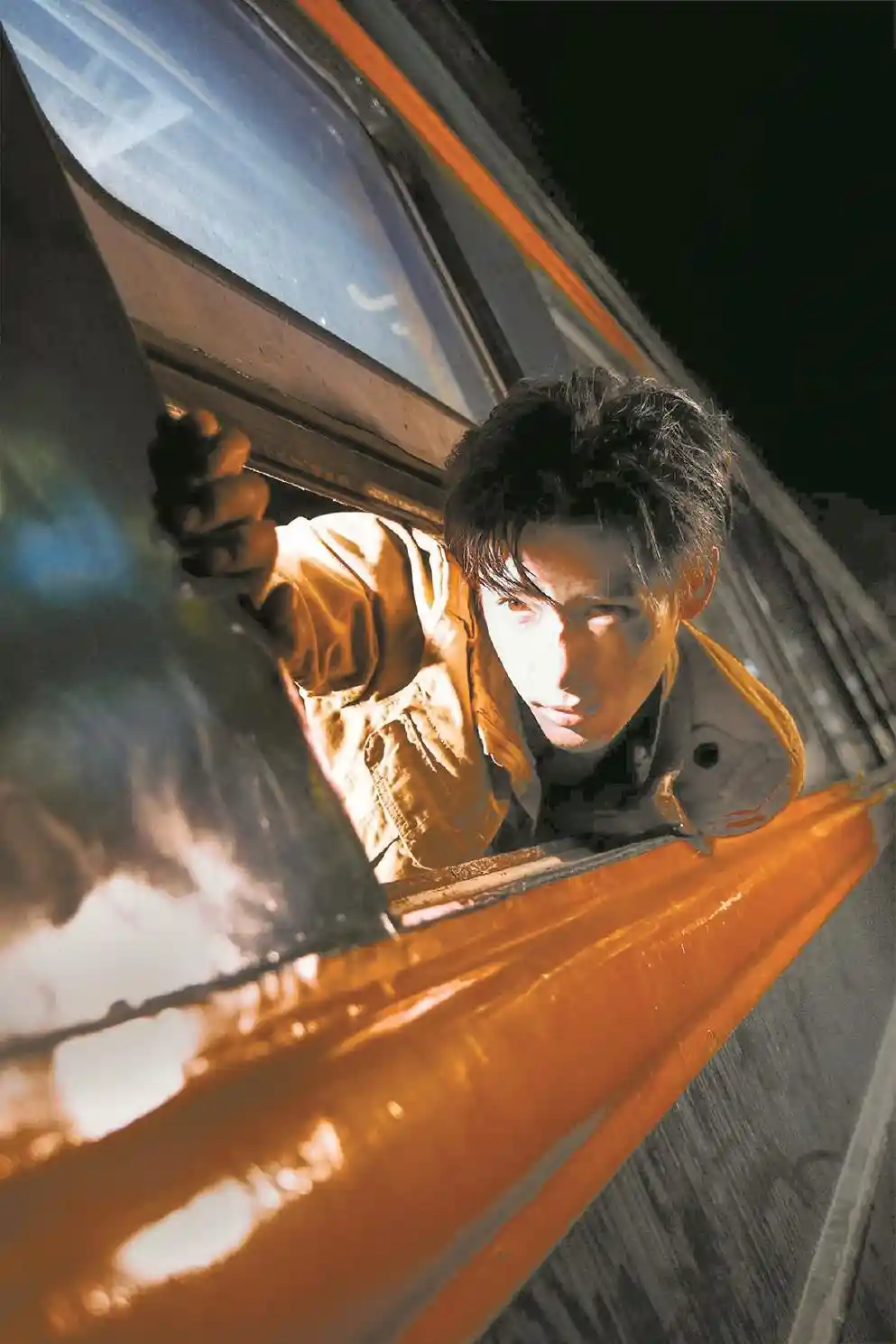

“拼了命地活下去,活着就有希望,一定要跟鬼子干到底。”这是电视剧《归队》中抗联排长“老山东”在被日军围困、战士们饥寒交迫之际下达的最后命令。他下令分散突围,幸存者前往牡丹江松林镇的八棵松,在最高的那棵松树上刻下代号,潜伏待命,等待归队。这一幕不仅拉开了剧情的序幕,也瞬间将观众带入那段血与火交织的抗战岁月。

近日热播的《归队》聚焦东北抗日联军一支支队在遭受重创后的艰难归队历程。剧中几名普通战士历经生死考验,最终重返队伍,他们的故事虽平凡却震撼人心。该剧在豆瓣引发广泛共鸣,有网友动情表示:“作为一个牡丹江人,看到抗联的故事,哪怕只是平淡叙述,我都忍不住想哭。”还有观众评价:“追剧时心痛、愤怒、热血交替涌上心头,仿佛亲身经历了那段历史。”更有人指出:“每个人物都真实可信,有理想也有软肋,正是这种‘不完美’让角色更具生命力。”

《归队》之所以打动人心,在于它没有停留在战争场面的渲染,而是深入挖掘了“为什么我们能赢”这一根本命题。在中国抗战史上,东北抗联的斗争尤为艰苦卓绝。这里冬季漫长严寒,气温常低至零下三四十度,战士们不仅要面对敌人的围剿,还要对抗自然环境的极限挑战。积雪深可没腰,行军困难;不能随意生火取暖,以免暴露踪迹;村民被强制集中居住,抗联难以获得补给。正如剧中所呈现的:饥饿、冻伤、孤立无援是常态。

更令人震撼的是力量对比的悬殊。东北抗联最多时仅3万余人,而日本关东军鼎盛时期超百万,另有伪军14万、伪警察10万。装备差距更是天壤之别。据不完全统计,抗联战死的师级以上干部达80余人。在这样的绝境中,“老山东”所在的支队遭遇围歼并非偶然,而是那个时代无数抗联部队命运的真实缩影。

然而,正是在这种极端困境下,“归队”成为一种信仰。许多抗联老兵回忆,每逢寒冬,部队不得不化整为零,分散到民间隐蔽,待来年春暖再集结。每一次“分散—归队”,都是一次生死考验:有人因身份暴露牺牲,有人经不住亲友劝说选择退伍,有人丢失武器失去战斗力。但即便如此,仍有大量战士克服万难,重新回到队伍中。这种自觉归队的行为,不是简单的组织纪律,而是一种精神归属的体现——他们心中始终有一个信念:只要还活着,就必须回到战斗的集体中去。

《归队》通过群像刻画,展现了这种信仰如何在不同人物身上落地生根。“老山东”本有安稳生活,却为国离家,儿子残疾多年不认他为父;归乡短暂团聚后,儿子终于喊出“爸爸”,他却再次踏上归队之路。田小贵出身大地主家庭,本可安逸度日,却毅然投笔从戎,多次濒死仍坚持回归队伍,甚至带走父亲购置的枪支组建武装。这些选择背后,是对民族大义的坚守,是对个人安逸生活的主动放弃。

剧中的女性角色同样闪耀着人性光辉。夜来饭馆老板大阔枝救下受伤的高云虎,在乱世中渴望依靠,却最终放手成全他的“归队”使命。卫生员花儿被土匪“葱山小白马”所救,成为压寨夫人,但她并未沉溺于短暂温情,反而策动内部起义,带着整支山寨队伍重返抗联。这些情节或许带有戏剧张力,但其内核真实反映了那个时代普通人如何在情感与信仰之间做出抉择。

值得注意的是,《归队》并未将抗联战士塑造成毫无弱点的“神人”,而是让他们在亲情、爱情、生存本能面前流露出真实的挣扎。正因如此,他们的最终选择才更加可贵。一位网友精准点评:“‘归队’不仅是身体的回归,更是精神的重新认同。单个士兵如涓涓细流,最终汇入集体的大海。这不是个性的消解,而是个体价值在集体奋斗中的最大实现。”这正是该剧最深刻的思想表达。

更进一步,《归队》试图回答一个关键问题:抗联战士的精神从何而来?答案并不只存在于军队内部,而深深植根于千千万万普通百姓之中。花儿的母亲原本懦弱忍耐,家园被毁也不反抗,但在得知女儿身处险境时,竟以血肉之躯为女儿挡枪,完成了一位母亲向英雄的蜕变。“葱山小白马”身为土匪头目,好色自负,却从不欺压百姓,手下多为贫苦出身,内心仍存朴素爱国情怀。“老山神”作为采参帮首领,起初不愿卷入战争,但在目睹抗联战士的操守后,最终选择挺身而出,付出生命代价。

这些普通人或许不懂宏大政治理论,但他们心中自有是非标准:公正、自尊、互助、爱国。正是这样一群沉默而坚韧的民众,构成了抗联存在的土壤。可以说,抗联战士不是凭空出现的英雄,他们是这片土地上人民精神的结晶。正如剧中所揭示的:勇敢早已写入中国人的基因,有这样的人民,才会有这样的军队。

回顾抗战初期,曾有少数所谓“精英”鼓吹“抵抗必亡国,屈服乃上策”,实则是对中华民族精神底蕴的严重误判。他们看不到大阔枝、“葱山小白马”、“老山神”这样的普通人身上蕴藏的力量,也就无法理解“老山东”、高云虎、田小贵们为何宁死不降。真正的胜利,从来不只是军事上的较量,更是民族精神的对决。《归队》用一个个鲜活人物告诉我们:“抗战必胜”不是口号,而是基于对民族韧性的深刻认知所作出的历史判断。

当然,作为一部文艺作品,《归队》也存在值得商榷之处。例如,“日本密探破坏联络站”一段铺垫冗长却无后续发展,显得“为悬疑而悬疑”;“向柳德海借枪”情节长达一集,与其他主线关联薄弱,像是可以移植到任何抗日剧中的“文摘式”桥段。这类叙事松散的问题,在一定程度上影响了整体节奏的紧凑性。

反派角色的塑造也有提升空间。肖铁林作为汉奸形象过于脸谱化,近乎滑稽,削弱了正邪对抗的严肃性。而汤德远本是全剧最具复杂性的角色——他曾是“老山东”的二班长,被捕后在发小肖铁林帮助下越狱,却导致战友牺牲,陷入道德困境。此后他与肖铁林结为“死党”,游走于黑白之间,当旧日战友重现时,他面临“归队”与否的灵魂拷问。可惜的是,编剧对其心理挣扎的刻画浅尝辄止,更多让位于情节反转和视觉奇观,未能充分挖掘这一人物应有的深度。

此外,剧中关于传统采参仪式的展示虽具文化意义,但“老山神”使用铁器挖参的情节违背常识——铁器接触人参会导致氧化,严重影响品质,真正采参人只会用鹿骨或木棍。此类细节失误虽小,却可能影响观众对历史真实性的信任。艺术创作允许虚构,但涉及特定行业知识时,仍需严谨考据。

总体而言,《归队》是一部有野心、有温度、有思想的作品。它通过“归队”这一核心意象,串联起个体命运与民族精神的深层联系。它让我们看到,伟大的胜利并非来自偶然,而是源于无数普通人日复一日的坚持与牺牲。在当前社会价值观多元、部分年轻人对抗战历史认知模糊的背景下,这样一部作品的播出具有重要现实意义。它提醒我们:铭记历史,不只是记住牺牲,更要理解那些支撑人们活下去、战斗下去的精神力量究竟从何而来。而这,或许才是今天我们最该传承的遗产。