探访百年图书馆,走近古籍守护者,感受文化传承的力量。

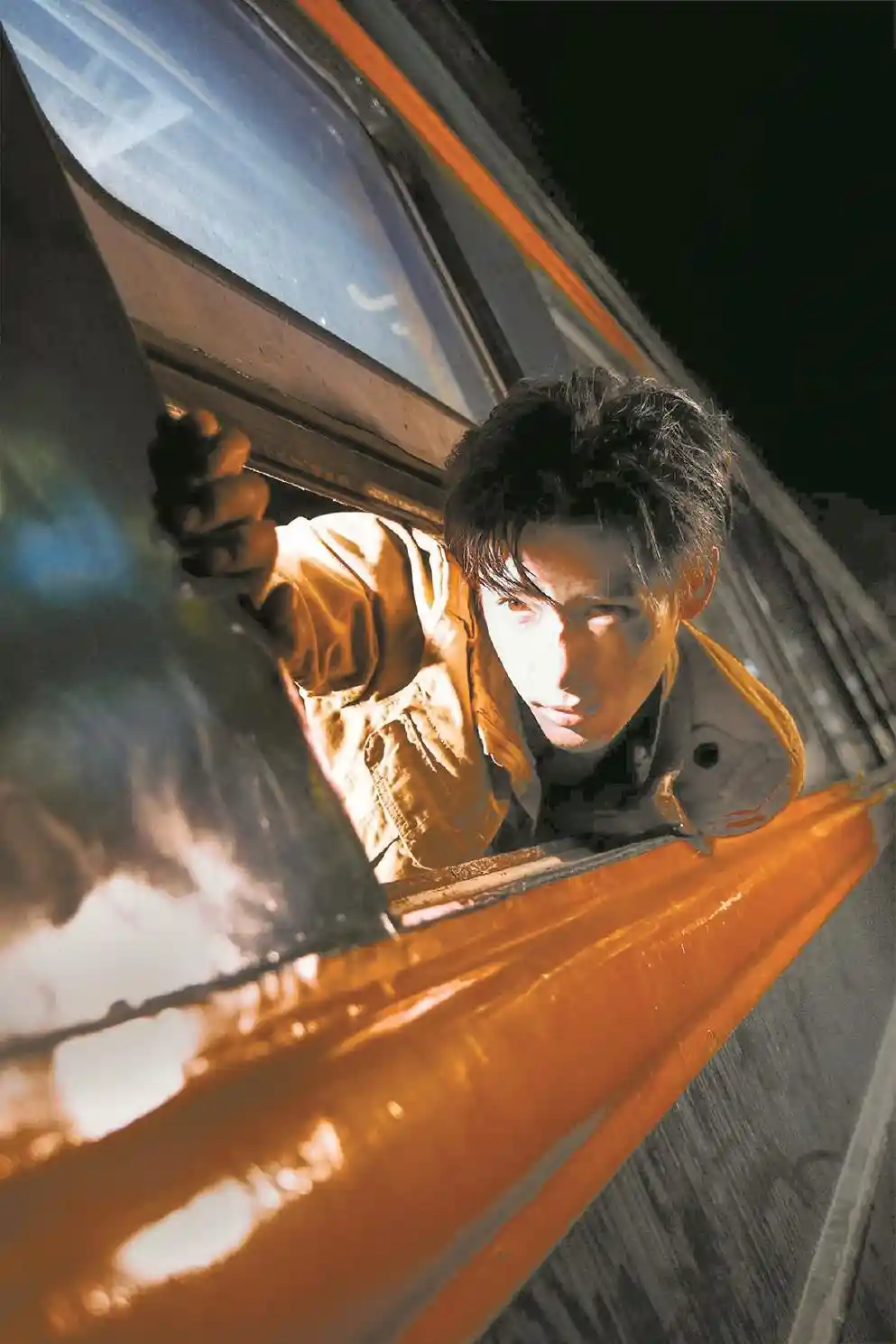

晨光穿过枫杨树的枝叶,洒在拥有百年历史的安徽省图书馆内。在这里,臧春华开始了他的一天工作。他眉头微皱,目光专注地盯着泛黄的书页,用湿润的毛笔将卷曲破损的纸张轻轻抚平,再借助毛笔和镊子将碎片仔细拼接。这正是古籍修复中的重要步骤,臧春华始终不敢有丝毫马虎。

1913年建成的安徽省图书馆,拥有丰富的古籍资源,作为中国较早建立的公共图书馆之一,馆内现存古籍超过35万册。2025年1月,安徽省图书馆被列为“国家级古籍修复中心”。 这一荣誉不仅是对安徽省图书馆历史积淀的认可,也体现了其在古籍保护与修复领域的专业能力。古籍是中华文明的重要载体,承载着深厚的文化记忆。此次入选国家级修复中心,标志着安徽省在文化遗产保护方面迈出了重要一步,也为未来古籍的整理、研究和传承提供了更有力的支持。

在安徽省图书馆历史文献部,39岁的古籍修复师臧春华与另外五位同事常年从事着配纸、补破、装订等细致的工作。臧春华表示,修复一册古籍往往需要几天时间,有的甚至要数月之久。“做古籍修复工作,耐心、细心和责任心一样都不能少。”

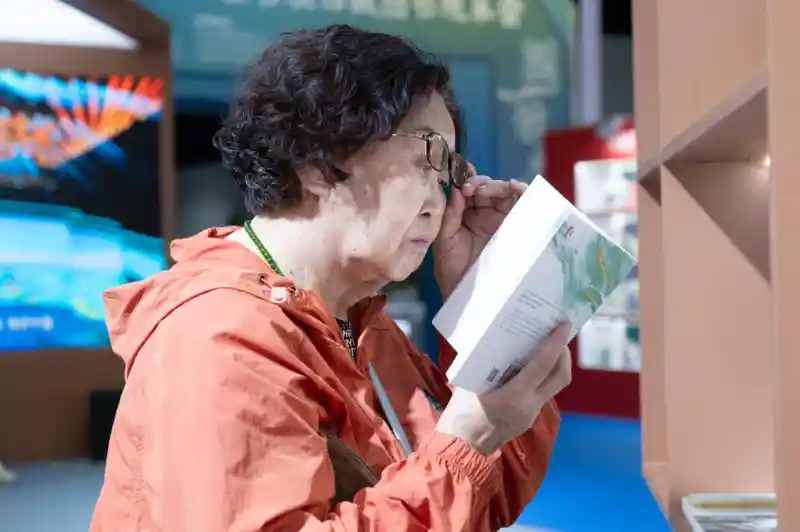

在看似重复而枯燥的古籍修复工作中,古籍修复师们也能找到属于自己的乐趣。“有些古籍内容非常有趣,能让人了解到古人的生活方式。每一本书的装帧方式和损坏情况都不一样,虽然工作看起来相似,但实际上充满变化,因此对每本书都充满期待。”“85后”古籍修复师耿宁说道。

2022年,周亚寒从阅览岗位调到了古籍修复岗位,她对“修书”有着独特的体会。“以前在阅览岗时,常常需要向读者解释,他们想看的书暂时无法借阅,是因为书籍破损无法翻动,需要修复之后才能使用。现在到了修复岗,不经意间就会修复到那些书籍,感觉特别有成就感。”周亚寒笑着说道。

古籍修复不仅是一项技术工作,更是一个修炼心性的过程。刚入职时还难以静下心来的金鑫,如今已经能够沉得住气,修复的技艺也日益娴熟。谈到未来的小小目标,他的回答非常朴实:“努力修好每一本书。”

在安徽省图书馆僻静的古籍修复室里,6个“修书匠”用巧手、匠心与坚持,让古老的文字、绵延的文明展现在世人面前。“呵护好这些古籍,让它们从过去走向未来,这是古籍修复工作的意义所在,也希望能有更多人参与到我们这项事业中来。”臧春华说。

记者:张端