深度瞭望台2025年08月17日 19:48消息,揭秘剧场魅力,探寻话剧与银幕融合的新艺术浪潮,感受现场表演的震撼与创新。

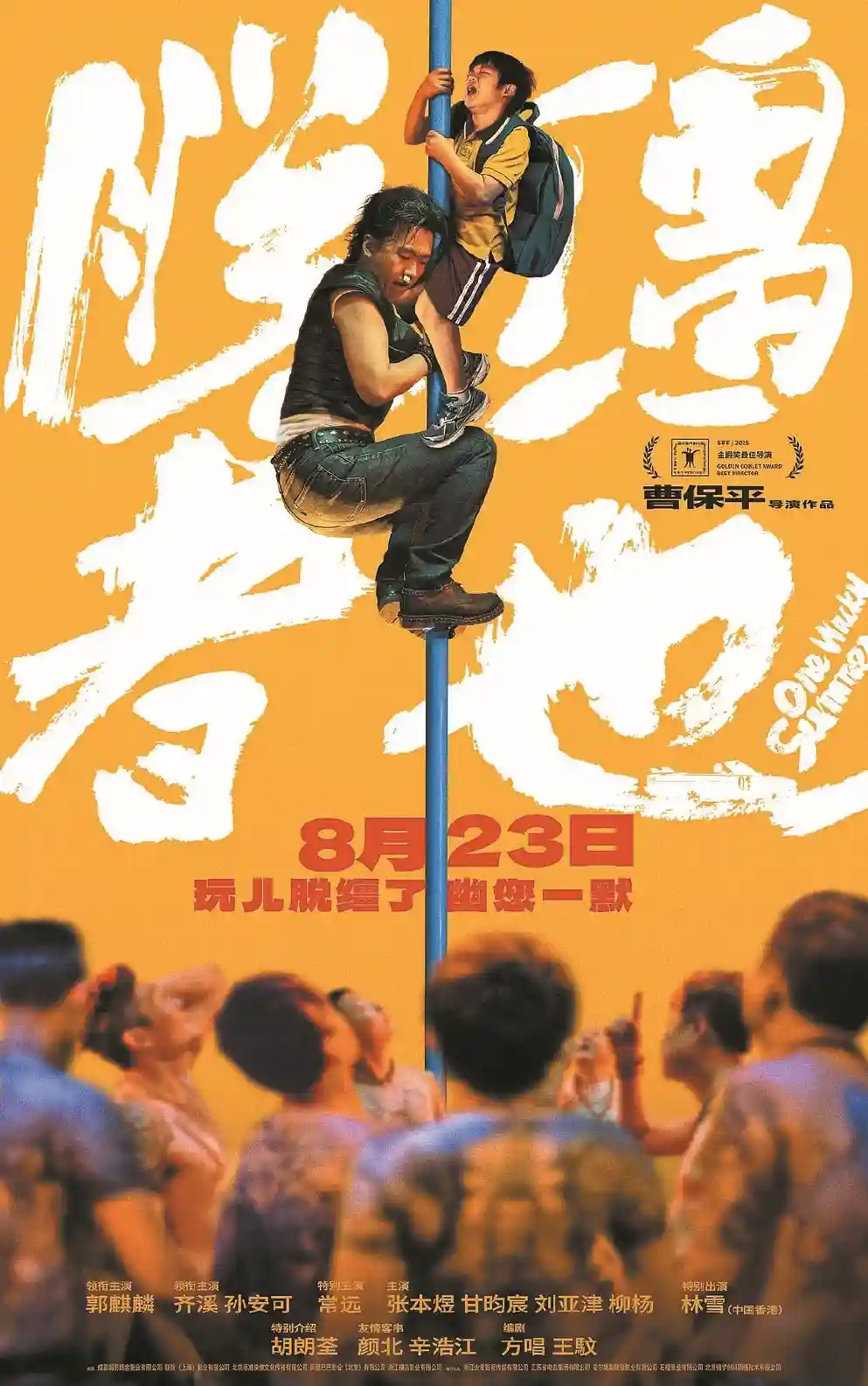

19岁的王赫是一名来自河北的话剧爱好者,对田沁鑫导演的话剧《狂飙》情有独钟。在读完剧本并观看过2001年影映版后,她得知中国国家话剧院先锋智慧剧场正在展映《狂飙》高清修复影像版,便特意乘坐高铁从河北赶赴北京,只为亲身体验这一全新的观剧形式。“还挺好奇这个新的呈现形式,不知道会有什么不一样。”她坦言。

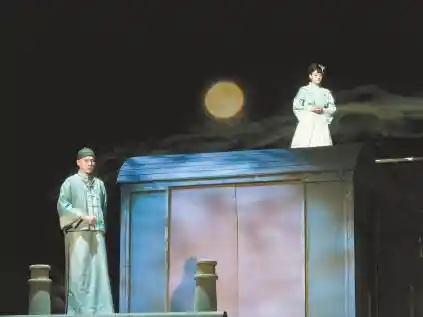

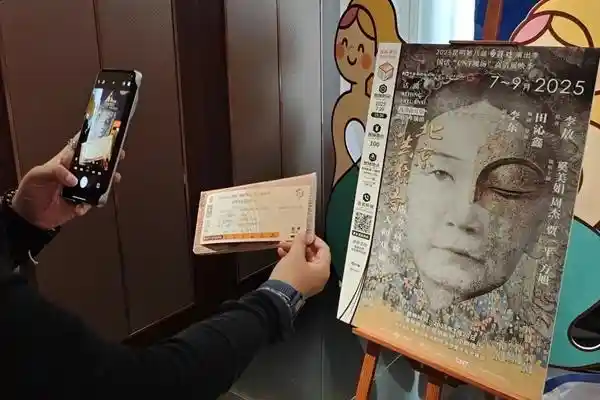

近期,中国国家话剧院正式启动“CNT现场”高清展映季,将《抗战中的文艺》《北京法源寺》《赵氏孤儿》等8部经典舞台作品,通过高清影像技术在包括北京、上海、太原、景德镇、乌鲁木齐在内的30家剧场同步展映。所谓“CNT现场”,即“中国国家话剧院现场”的缩写,旨在通过高度还原的现场感、沉浸式视听效果以及多视角切换技术,为观众提供一种接近真实剧场体验的“第二现场”观演方式。这一举措不仅拓展了戏剧的传播边界,也标志着中国舞台艺术在数字化转型道路上迈出了坚实一步。

在杭州运河大剧院,《青蛇》“CNT现场”版放映期间,现场气氛感人至深,不少观众被剧情深深打动,抽泣声此起彼伏。散场后,讨论声久久不息,更有观众主动向剧场工作人员询问:“《青蛇》‘CNT现场’版什么时候能复排?剧组有没有可能来杭州现场演出?”这种发自内心的追问,反映出观众对高质量舞台艺术的渴望,也揭示出“第二现场”正在悄然改变人们的观剧习惯和情感连接方式。

浙江演艺集团剧院经营管理有限公司副总经理蒋菡表示:“‘第二现场’对观众的吸引力真的很大。”她分享了一个令人动容的细节:一位阿姨在看完《赵氏孤儿》后,泪流满面地问女儿:“《青蛇》给我买好了吗?”这看似简单的对话,实则折射出一种新的文化消费心理——观众不再满足于偶然邂逅一场演出,而是开始主动追踪、收藏、复购经典剧目,形成持续性的艺术陪伴。

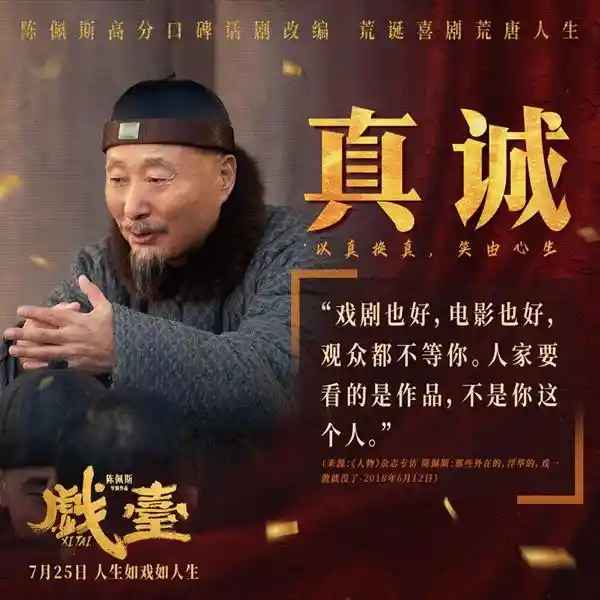

作为《狂飙》的编剧与导演,田沁鑫曾这样介绍这部作品:它讲述的是戏剧家田汉的一生——一个性格不羁、追求纯粹艺术理想的人,在爱情与激情中燃烧自我。《义勇军进行曲》的背后,是一位赤诚的爱国者;《天涯歌女》的旋律里,藏着一位浪漫的诗人。这部剧不仅是对田汉个人命运的回望,更是对中国现代戏剧精神的一次深情致敬。

科技正深刻重塑舞台艺术的表达方式。早在《狂飙》原始舞台演出时,该剧就大胆采用了“即时拍摄、瞬时剪辑、实时投屏”技术。演出过程中,8台摄像机同步捕捉演员表演,经后台即时处理后,画面被投射到舞台大屏上,形成“半电影化”的视觉效果。当金世佳饰演的田汉在舞台上激情创作时,镜头将他眼神中的炽热与灵魂的震颤无限放大——从发丝到衣摆,从眼睛到灵魂,每一个细节都被精准捕捉,直击人心。

如今,当这部原本依赖现场张力的作品被完整搬上银幕,观众的体验也随之发生变化。在国话先锋智慧剧场的展映现场,王赫在接受采访时表示:“这种形式挺好的,清晰度很高。如果有其他喜欢的剧目,我还会再去看。”而来自北京的游客田咏梅则感慨:“到了最后合唱国歌的情节,大家都在不自觉地鼓掌,非常鼓舞人心,看完后我还沉浸在这种氛围当中。”这说明,即便隔着屏幕,“CNT现场”依然能够传递出强烈的情感共鸣。

事实上,“把舞台搬上银幕”并非中国首创。2009年,英国国家剧院推出NTLive项目,将现场演出通过高清影像实时传输至全球各地影院,开启了舞台艺术传播的新纪元。此后,《战马》《弗兰肯斯坦》《哈姆雷特》等一系列经典剧目在全球范围内掀起观影热潮。中国近年来也在积极探索这一模式。2024年4月5日,中国国家话剧院在北京上演《苏堤春晓》的同时,上海、成都、南京、深圳、杭州、乌镇六地观众也通过高清影像同步观看了演出;同年7月4日,首届北京国际高清舞台艺术影像周正式启动,标志着“第二现场”在中国已进入规模化发展阶段。

那么,人们为何愿意走进影院观看“银幕上的话剧”?记者随机采访发现,答案多种多样:“是主演的影迷”“没有复演,没机会看现场”“好奇新形式”“票价便宜”……这些理由背后,其实隐藏着一个更深层的社会需求:优质文化资源的公平可及性。在深圳,福田梦工场星梦剧场因场地限制无法承接大型剧目现场演出,但借助“第二现场”技术,却成功引进了多部国家级精品剧目,常常一票难求。

深圳市福田区公共文化体育发展中心场馆营运部部长方东林指出:“在家门口就能观看优质剧目的吸引力,让更多人迈步走进剧院。很多人无法前往国家级大剧院看戏,一是交通成本高,二是票价昂贵。‘第二现场’恰恰弥补了这些短板。”他认为,从创作、演出到影像制作、市场推广,整个链条正在形成良性循环,既提升了剧目的传播力,也培育了更广泛的观众基础。

在杭州运河大剧院,《北京法源寺》和《青蛇》成为复购率最高的两部作品。蒋菡分析认为:“《青蛇》多年未复排,《北京法源寺》巡演稀少,加上本身艺术质量过硬,观众自然格外珍惜这次放映机会。”这也说明,经典剧目的影像化保存与传播,不仅是技术进步的体现,更是对文化遗产的一种有效守护。

中国艺术研究院话剧研究所名誉所长宋宝珍指出,“第二现场”具有三大优势:一是传播优势,打破时空限制,让偏远地区的观众也能“零距离”接触顶级演出;二是经济优势,票价通常仅为现场演出的1/5甚至1/10,极大降低了观剧门槛;三是清晰度优势,能真实还原演员的微表情、动作细节乃至服装纹理,有效解决剧场后排观众“看不清”的问题。这对普及戏剧教育、扩大受众群体具有重要意义。

而对于演出机构而言,“第二现场”同样带来可观的经济效益。通过跨区域重复播放,剧目可实现票房的二次甚至多次变现,延长艺术生命的周期。同时,这一模式也倒逼技术升级——全景声、AR、VR、多机位导播等技术的应用,正在推动舞台影像制作向更高标准迈进。可以说,艺术与科技的融合,正在催生一种全新的文化生产方式。

然而,“第二现场”并非完美无缺。中学生燕紫涵第一次看话剧就是《狂飙》“CNT现场”版,她认为剪辑带来的特写增强了感染力,字幕也帮助理解剧情,整体体验“挺沉浸”。但也有观众持不同看法。话剧爱好者苏曼婷表示,镜头特写反而削弱了她自主观察的自由,“我更希望导演和舞美设计引导我的视线,而不是靠剪辑强行突出某个细节”。她还提到,曾有一次看到摄影师在舞台上走动,不慎遮挡了镜头,影响了观影体验。

更为根本的问题在于,“第二现场”是否削弱了剧场的本质?宋宝珍指出,剧场不仅是物理空间,更是观演互动的心理场域和精神仪式空间。当舞台艺术变成屏幕影像,那种“共在”的场域感便随之消失。演员的能量、观众的呼吸、情绪的共振——这些无法被像素复制的瞬间,正是现场戏剧不可替代的核心价值。

此外,表演风格也面临挑战。舞台上需要适度夸张的肢体语言和声音表达,以覆盖整个剧场空间,但这种“剧场化”的表演一旦投射到屏幕上,可能显得过于用力甚至失真;反之,适合银幕的细腻自然表演,在剧场中又可能缺乏冲击力。如何平衡这两种审美体系,仍是创作者必须面对的难题。

互动性的减弱也不容忽视。正如狄德罗所言:“只有在剧场里,好人和坏人的眼泪才会流在一起。”现场演出中,观众之间的情绪相互感染,掌声、叹息、沉默都构成演出的一部分。而“第二现场”虽然保留了鼓掌、谢幕等仪式环节,但终究隔着一层屏幕,那种集体情感的涌动难以完全复现。

技术成本更是制约推广的关键因素。据宋宝珍介绍,一场大型“第二现场”直播所需导播团队、高清设备、传输系统等投入高达20至50万元,中小剧团难以承担。此外,过度追求视觉奇观也可能导致戏剧内涵被稀释,陷入“重技术轻内容”的误区。这些,都是行业发展过程中必须审慎应对的命题。

值得一提的是,此次展映的《狂飙》影像,正是田沁鑫在2017年首次尝试即时拍摄的作品,带有明显的实验性质。当时确实存在机位遮挡现场观众视线的问题。但经过八年持续探索,特别是在《故事里的中国》《典籍里的中国》等综艺舞台融合项目中的实践,中国国家话剧院已在多机位调度、精准走位、实时导播等方面积累了丰富经验。2021年的《直播开国大典》和2024年的《受到召唤·敦煌》已基本解决拍摄干扰问题,实现了现场观众与影像观众的双重体验优化。

田沁鑫曾明确表示,“第二现场”并非取代剧场,而是拓展戏剧的边界。它让更多年轻人、非核心观众有机会接触话剧,进而激发他们走进剧场的兴趣。“第一现场和第二现场之间不存在冲突”,她强调。事实也证明,许多观众在看过“CNT现场”后,反而更加期待现场演出——正如杭州观众追问“剧组能不能来现场演出”所体现的,技术最终服务于艺术,而艺术的本质,始终是人与人之间的精神共振。

当《狂飙》中田汉的呐喊在同一时刻响彻大江南北的剧场,我们看到的不仅是一场技术的胜利,更是一种文化可能性的打开。舞台艺术的能量,正突破物理空间的局限,抵达更远的地方。但无论形式如何演变,戏剧最动人的力量,永远来自台上与台下那一瞬间的心灵共鸣。这才是“第二现场”真正需要守护的初心。