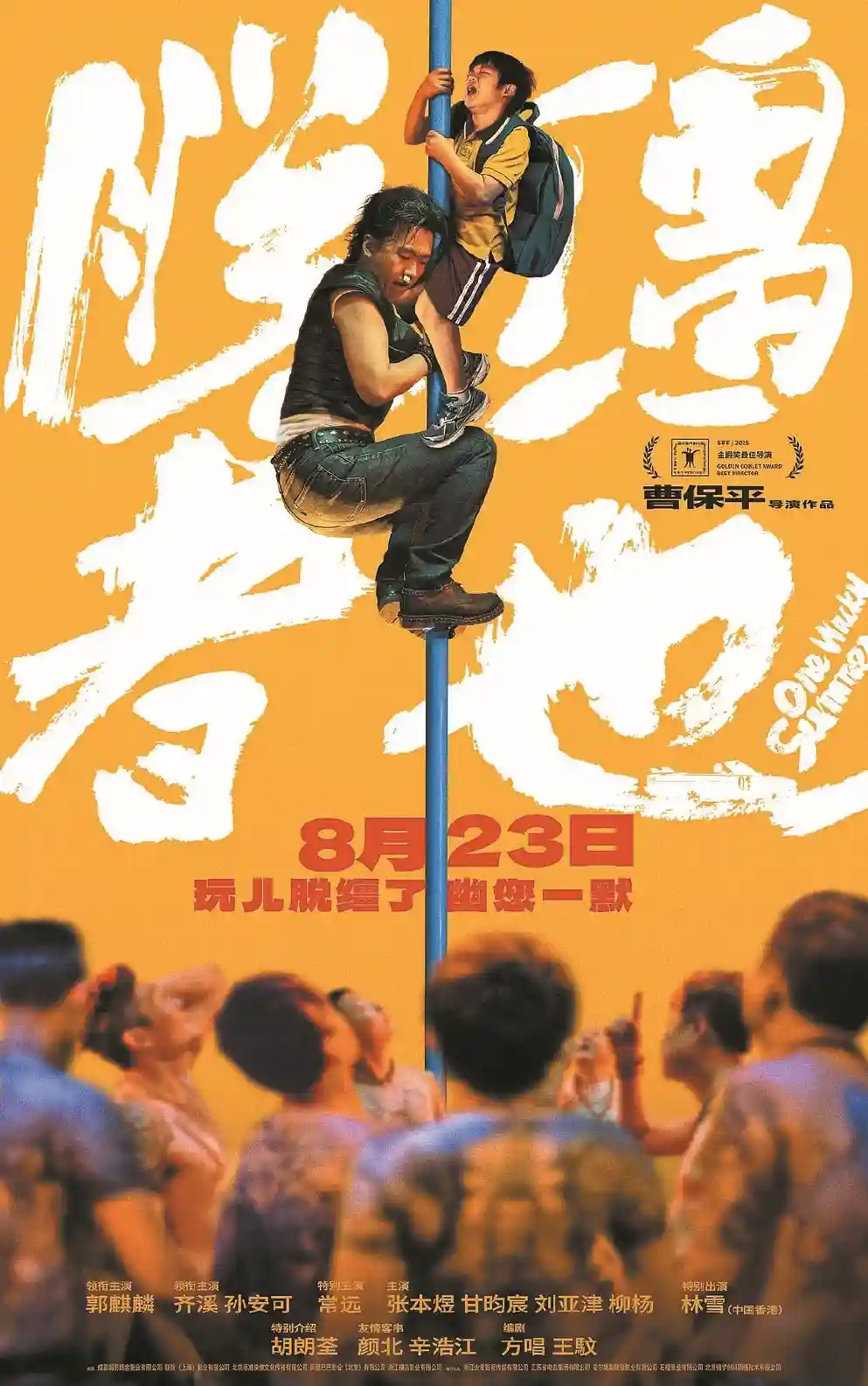

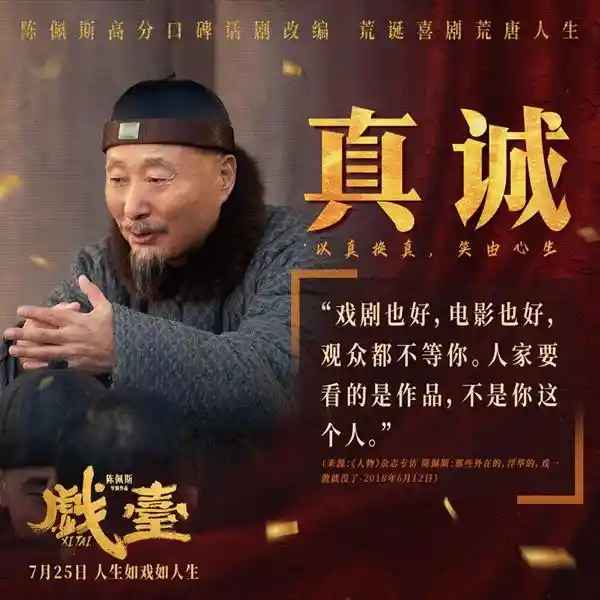

陈佩斯携《戏台》重返银幕,再启艺术征程,以喜剧匠心重修电影课,笑声中致敬舞台岁月。

陈佩斯,中国喜剧艺术的标志性人物,今年已71岁。尽管许多观众对他的记忆仍停留在春晚舞台上《吃面条》《主角与配角》的经典瞬间,或《二子开店》等上世纪的家庭轻喜剧电影中,但近期上映的电影《戏台》再次将他推到了聚光灯下。这部作品不仅是一次艺术的回归,更是一场跨越时代的对话——让年轻一代在喧嚣的银幕中,重新认识这位一生执着于喜剧创作的艺术家。

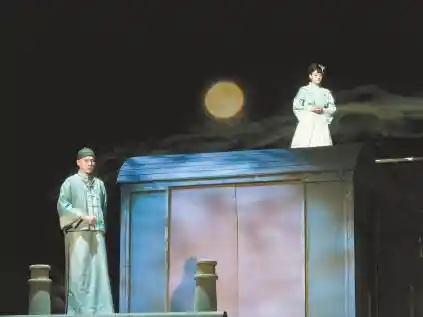

《戏台》讲述的是民国战乱背景下,一个戏班进京演出时因身份错认引发的连环闹剧。五庆班班主侯喜亭、被误认为名角的伙计大嗓儿、军阀洪大帅以及痴迷京剧的六姨太等人,在一场《霸王别姬》的演出中卷入权力、谎言与命运的漩涡。台上唱的是霸王别姬,台下演的却是人间百态。整部影片在荒诞与真实之间游走,笑中有泪,戏里藏世。

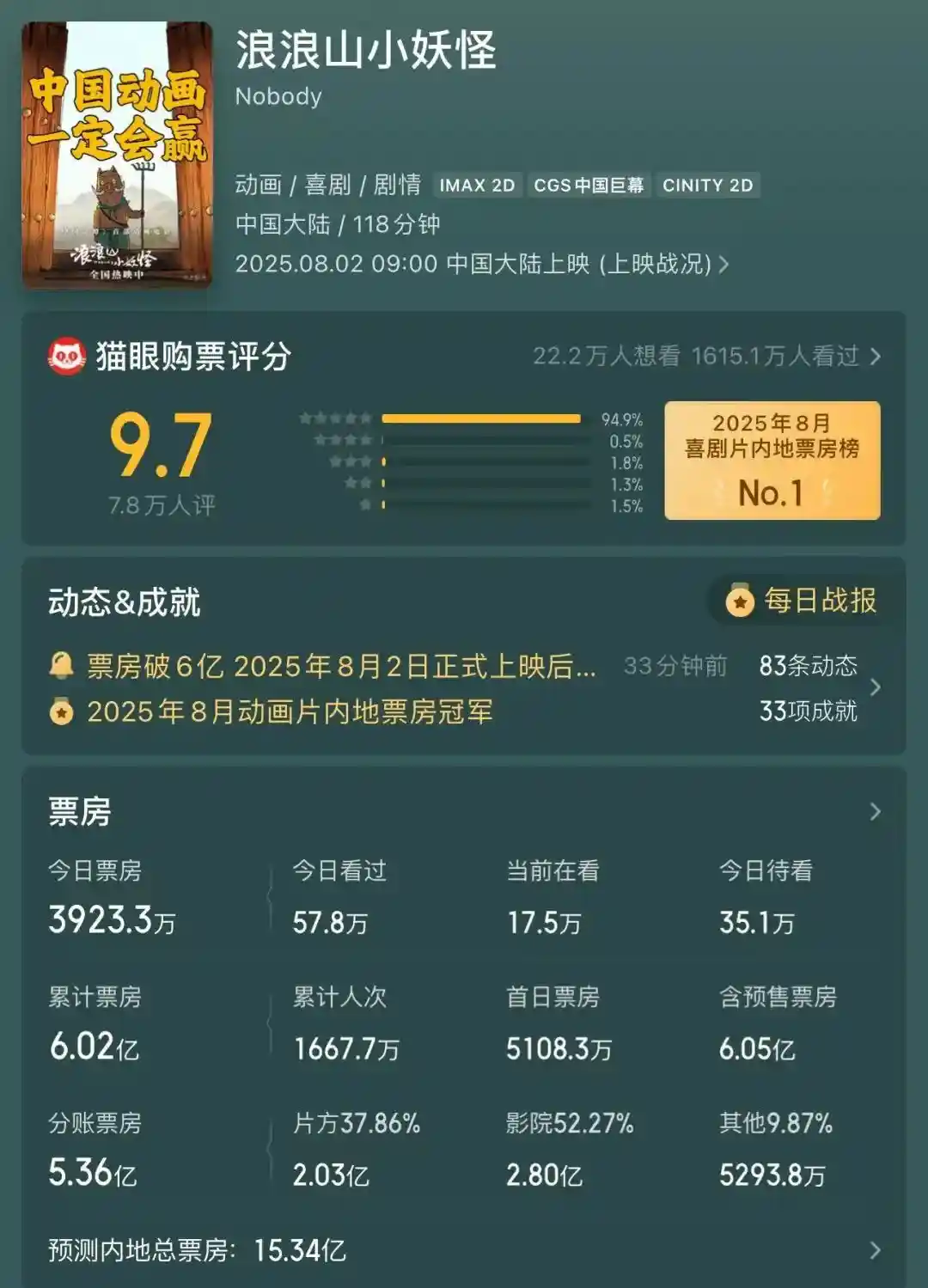

作为导演、编剧兼领衔主演,陈佩斯时隔近30年再度执导电影。此前,《戏台》的话剧版本自2015年首演以来已演出超过360场,积累了深厚的观众基础和口碑沉淀。如今电影版上线,豆瓣评分稳定在8.0,成为近年来少见的高分国产喜剧之作。这不仅是一次舞台到银幕的成功转化,更是对“什么是好喜剧”的一次有力回应。

面对观众将电影与话剧进行比较的现象,陈佩斯坦然表示:“戏剧是戏剧,电影是电影。”他认为,两种艺术形式各有其语言体系,但优秀的戏剧剧本因其扎实的文学结构和严密的情节逻辑,天然具备成为优秀电影的基础。这种观点值得深思——在当下大量依赖流量和段子拼凑的“快餐式喜剧”中,真正有文学支撑、人物立得住的作品反而成了稀缺资源。而《戏台》的成功,恰恰印证了内容为王的永恒真理。

据透露,陈佩斯为演员准备了一份长达8页的导演手记,从历史背景、风格定位到每个角色的心理动机都做了详尽阐述。尤其在喜剧构建方面,他细致剖析了因果链条、动作线设计、铺垫与“打点”(即笑点爆发点)的关系。他强调,真正的喜剧不是靠夸张表情或网络热梗堆砌,而是源于人物性格与情境冲突的自然碰撞。这种近乎学术式的创作态度,在如今浮躁的影视环境中显得尤为珍贵。

片中“双霸王”一场戏成为全片高潮,也是观众印象最深的段落之一:真霸王被打倒,假霸王登台献艺,身份错位达到极致。这一情节的设计并非偶然,而是陈佩斯早在话剧阶段就精心打磨的结果。他坦言,当两个“霸王”同台对峙时,戏剧张力瞬间拉满,而观众的预期被彻底打破,喜剧效果由此产生。这种对戏剧节奏的精准把控,体现了一位老艺术家对舞台与镜头语言的深刻理解。

值得一提的是,六姨太这一角色在剧中极具戏剧张力。在陈佩斯看来,她是全剧中“最痴迷戏剧的人”。不同于班主为生计奔波、名角为名利奔走,六姨太对戏曲的热爱纯粹到近乎痴狂,甚至可以置生死于度外。这种超越现实的情感执念,赋予角色一种悲剧性的美感。导演希望演员能演出那种“为戏而疯”的状态,这也让该角色成为连接荒诞与深情的关键纽带。

在拍摄现场,陈佩斯常常亲自示范表演,甚至代替演员走位演戏。他坦言这是“不可取”的导演行为,但出于演员出身的习惯,情不自禁就会“上场”。这种亲力亲为的背后,是对作品质量近乎苛刻的要求。在一个普遍依赖后期补救和多机位拍摄的时代,他依然坚持在现场直接判断表演是否达标,几乎从不回看监视器。这份“心中有数”的底气,来自于《戏台》十年舞台打磨的千锤百炼。

技术层面的变化也让陈佩斯感慨良多。从胶片到数字,从灯光林立到设备隐形,现代电影工业的变革让他仿佛进入一个“陌生的新世界”。他曾因用中文喊“预备——开始”引发剧组哄笑,也因站错机位被工作人员引导。但正是在这种不断学习与适应中,他完成了从舞台导演到电影创作者的身份再塑造。这不仅是个人的艺术回归,更是一种跨越代际的坚守与融合。

纵观陈佩斯的艺术生涯,从小品、影视剧到话剧,再到如今重返大银幕,他始终专注于喜剧这一领域。在他看来,喜剧并非简单的逗乐,而是一门建立在人性洞察之上的精密技艺。从《吃面条》中的身份错位,到《阳台》中的结构喜剧,再到《戏台》中历史语境下的荒诞叙事,他不断探索笑声背后的机制与哲学。正是这种对“笑”的本质追问,支撑着他一路前行。

在这个流量至上、速食内容泛滥的时代,《戏台》的出现像是一记清醒的钟声。它提醒我们:真正的喜剧,需要时间沉淀,需要文学支撑,更需要创作者的真诚与敬畏。陈佩斯用71岁的人生告诉我们,艺术没有捷径,唯有深耕不辍,方能历久弥新。他的回归,不只是一个人的复出,更是一种创作精神的归来。