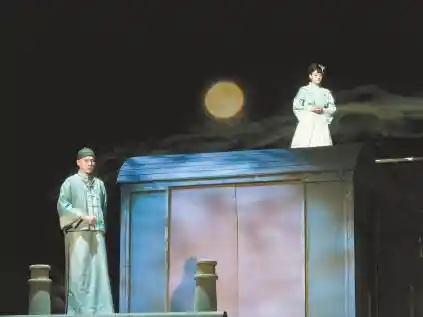

深度瞭望台2025年10月31日 09:06消息,现象级舞台剧《繁花》三部曲·终季正在美琪大戏院热演,精彩不容错过。

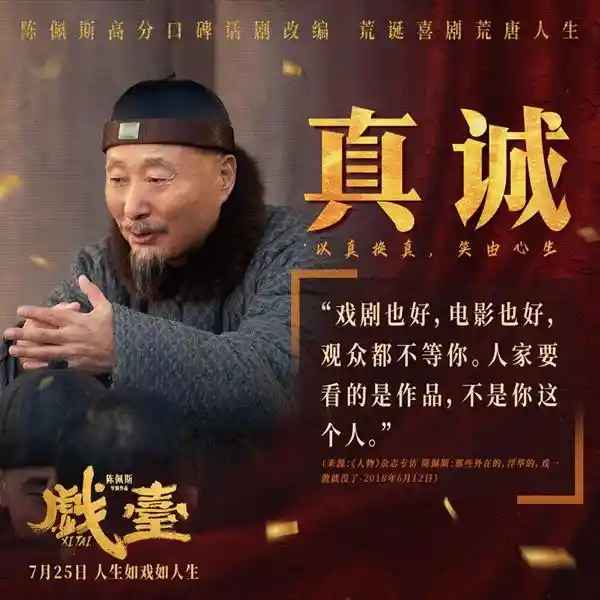

《繁花》三部曲·终季正在美琪大戏院热演。图为该剧剧照。 作为一部备受关注的舞台作品,《繁花》三部曲·终季在美琪大戏院的演出持续引发观众热情。其独特的艺术表现与深刻的情感表达,让不少观众表示深受触动。剧中的视觉呈现与剧情发展相辅相成,展现出极高的制作水准。此次终季的上演,不仅为整个三部曲画上了一个圆满的句号,也再次证明了该剧在当代戏剧领域的影响力与艺术价值。

黄河路、国泰电影院、淮国旧、华亭路……这些充满上海风情的地名被制作成专属于《繁花》的公交路牌,成为美琪大戏院大厅中观众晒票根的热门打卡点。第24届中国上海国际艺术节参演剧目、现象级舞台剧《繁花》三部曲·终季正在美琪大戏院持续热演。自2017年起,上海文广演艺集团宣布将金宇澄荣获茅盾文学奖的同名小说全景式搬上剧场舞台,打造了国内戏剧界罕见的三部曲大型舞台制作。 《繁花》不仅是一部作品,更是一种城市文化的再现与传承。它将上海的历史、人文与时代变迁巧妙融合,通过舞台艺术的形式让观众感受到这座城市的独特魅力。这种将文学与戏剧深度结合的尝试,既是对原著的致敬,也是对本土文化的一次有力表达。在当下快节奏的娱乐环境中,《繁花》的持续热演证明了高质量、有深度的艺术作品依然拥有强大的吸引力。

9月初,终季演出首轮开票仅10分钟即收获超100万元票房,剧组又紧急增开了两场。自2018年1月首演以来,话剧《繁花》收获百万级关注、千万级流量。这背后,是沪语舞台剧乃至上海本土文化的一次“复兴”。这八年间,包括电视剧《繁花》在内的一众影视爆款诞生,多部说“上海闲话”的话剧、音乐剧也陆续登台。身为导演,马俊丰“庆幸”选择了三部曲的方式来呈现《繁花》,伴随着观众经年的注视,作品成为上海一段特别的文化记忆。在剧组里,马俊丰总是不自觉地被作品朦胧暧昧的气质所吸引,正是这份“入戏”造就了他创作的自觉:“当你要完成一部地域的文艺作品时,就要背负起帮助这个城市树立文化形象的责任。”

十二宫格里的众生相

《繁花》终季首演当晚,原著作者金宇澄一如往常现身剧场。据马俊丰透露,这是他三季以来第一次看完演出后没有提出任何意见。金宇澄曾表示,他最为欣赏的是舞台剧《繁花》所展现的生命力,“它是我笔下上海的另一个原型”。从本季建组之初,金宇澄便频繁出现在排练现场,与主创团队深入交流,回顾创作初衷,细致讲述角色背后的故事与时代背景。自第一季起,舞台剧始终秉持“忠于原著”的创作理念,借助多层次叙事与视觉语言,将金宇澄笔下复杂交错的时空与人物命运生动呈现。从小毛、阿宝、沪生、姝华、李李等主要人物的命运起伏,到大自鸣钟、莫干山路、思南路等城市地标的时代变迁,舞台通过极具质感的布景、方言对白及年代符号,真实还原了小说中“上海的肌理与呼吸”。 从这部作品中可以看出,舞台剧不仅是对文学文本的再现,更是一种艺术形式的再创造。它在尊重原著的基础上,赋予作品新的生命力和表达方式,使观众得以以全新的视角感受上海这座城市的独特魅力与历史沉淀。这种跨媒介的融合,既是对文学的致敬,也是对戏剧艺术的一次深度探索。

“观众有时需要平视,有时要仰头观看,就像这座城市的结构一样。”演出开始前两小时,记者与马俊丰坐在观众席上,凝视着巨大的‘十二宫格’装置。继第一季用转台装置呈现“流动的盛宴”,第二季借助履带、车台等元素演绎“匆匆的过客”之后,这一季以突破性的“十二宫格·众生相”形式,将弄堂与都市的生活片段串联起来。每一格都仿佛是人生的缩影,平凡的人们在这些小舞台上生活、相遇、告别。每一个格子既是象征安全的家,又像是狭窄的格子间,将人局限其中。在上海大剧院的地下排练厅,剧组几乎1:1还原了十二宫格的结构。“当时我们并不确定这是否是一个合适的故事载体,直到它被搬进剧场,一个丰富而灵动的表演空间瞬间显现出来。”马俊丰说道。

方言背后的上海生活状态

在《繁花》话剧中饰演“阿宝”的演员金珈表示,用上海话在舞台上表演显得自然且亲切,语言本身也成为了表演的重要组成部分。如果说《繁花》的故事和人物是作品的骨架,那么方言台词则赋予了它生动的血肉。在第一季播出前,剧组曾讨论过是否使用普通话进行演出。“当时最大的担忧是传播效果。”马俊丰透露,“但一部以吴语创作的作品,如果不用方言来呈现,艺术表现力会大打折扣。”金珈也提到,他们曾尝试用普通话演出,但“完全不适应”,“语言的节奏、态度,甚至人物之间的关系,都变得不一样了”。

起初,抱着“让上海在舞台上生动一次”的想法,马俊丰投入进了《繁花》剧组。如今,随着终季上演,他愈发相信“优质的文化样态可以塑造人们对于一座城市的想象”。首演当晚,马俊丰和演员们一同在剧场外进行SD(演职人员出入口,散场时演员们会从这里离开,与观众简短交流)环节,有热情的粉丝告诉他,自己看了50场《繁花》。观众的追随,一定程度上反映了沪语文艺作品甚至沪语演员的稀缺性,马俊丰坦言,“舞台剧《繁花》很难找到第二套班底”。

《繁花》的巡演范围不仅限于长三角地区,足迹北至北京,南达香港。其中,金珈印象最为深刻、也感到压力最大的一场演出,是在北京——“有没有观众?观众能不能看懂?反响会怎样?”然而,最终的演出效果却出乎意料地成功。在金珈看来,《繁花》之所以能够打动来自外地的观众,是因为剧中展现了一种生动而具体的上海生活场景——弄堂中的日常烟火气息、人与人之间独特的交流方式和节奏;更在于这些特定生活状态背后所蕴含的普遍人性主题——亲情、友情、爱情,以及普通人在时代变化中的命运起伏。(文汇报记者王筱丽 实习生祝子杨)