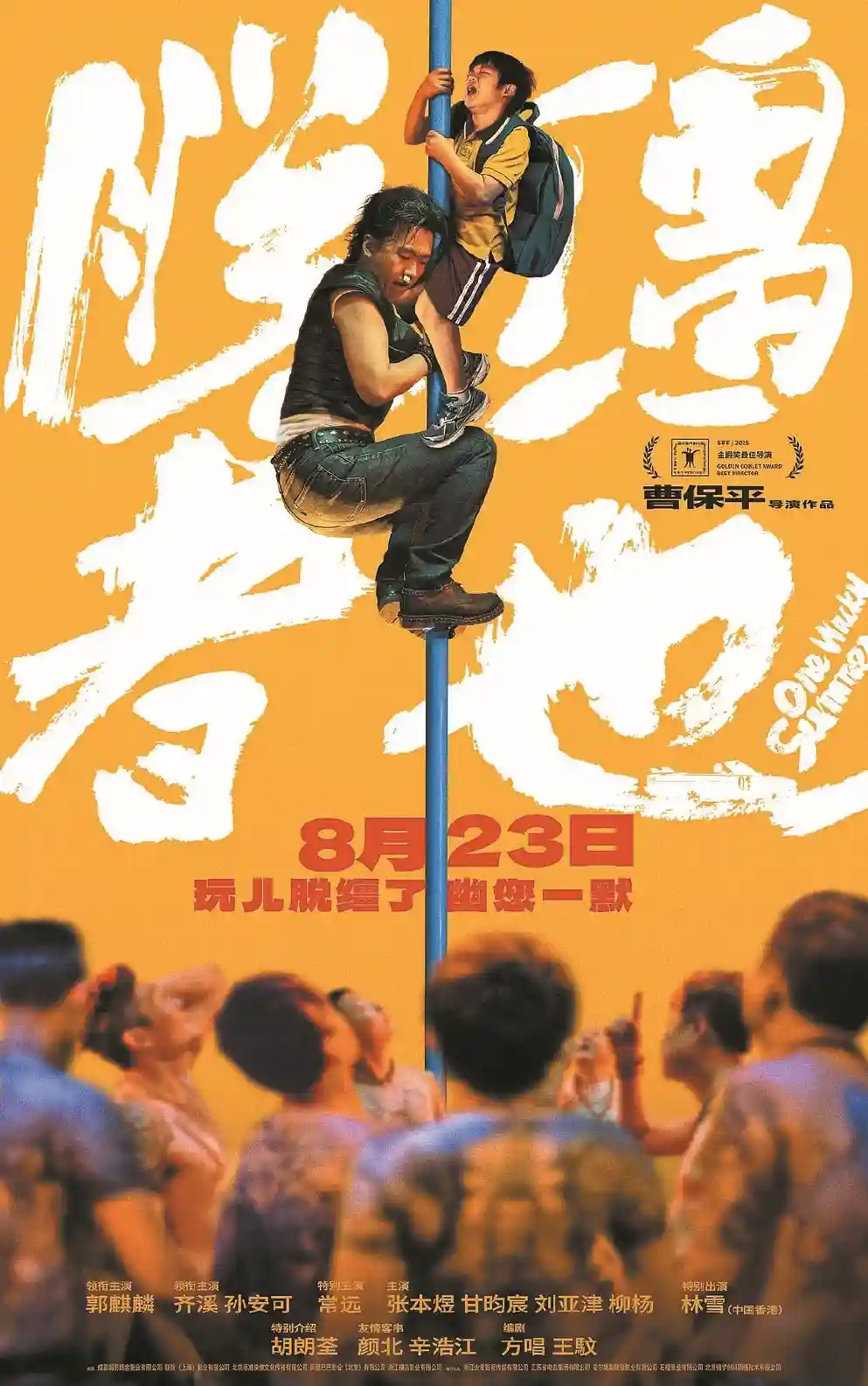

深度瞭望台2025年08月21日 12:37消息,《捕风追影》震撼来袭!京城巨制动作大片,十年最强打戏,成龙梁家辉巅峰对决,拳拳到肉燃爆银幕!

京产动作大片《捕风追影》自上映以来热度持续攀升,上映5天票房突破3亿元,被众多观众称为“近十年最好看的动作片”。影片由导演杨子执导,以其扎实的叙事节奏、紧张刺激的跟踪对决和对传统技艺的深情致敬,成功在暑期档掀起一股“老派动作美学”的观影热潮。日前,杨子在接受本报专访时坦言,这部电影是他对动作类型片的一次深情回望,也是一次面向未来的探索。

《捕风追影》改编自2007年银河映像出品、游乃海执导的经典电影《跟踪》,原作以其冷峻写实的风格和对警方跟踪技术的细致刻画广受好评。2013年韩国翻拍版进一步拓展了该题材的商业潜力,也引起了杨子的注意。他意识到,这部作品不仅具备类型片的骨架,更蕴含着关于“人与技术”关系的深层命题。于是,他决定在保留原作精神内核的基础上,将故事移植到AI高度渗透的当下社会,赋予其全新的时代语境。

影片一开场便抛出一个极具现实感的悖论:在遍布摄像头与人工智能识别系统的城市中,犯罪团伙竟能凭空消失,令警方高科技侦测系统彻底失灵。这一设定既是对当下“技术万能论”的巧妙反讽,也为传统“人盯人”跟踪术的回归提供了合理性。成龙饰演的退休跟踪专家黄德忠因此被重新启用,他主张组建“跟踪队”,以经验、直觉和人性洞察弥补技术的盲区。这种“老手艺对抗高科技”的设定,构成了全片最富张力的叙事主线。

在AI技术日益主导公共安全领域的今天,《捕风追影》提出的问题直击人心:当算法可以预测行为、人脸识别能瞬间锁定目标,传统的跟踪技艺是否还有存在的价值?杨子用电影给出了坚定的回答——有。他认为,技术追求的是效率与精准,而“老手艺”背后是人与人之间的博弈、是经验的积累、是情感的判断,甚至是某种近乎直觉的敏锐。这种“人性的温度”,是冰冷的算法无法复制的。正如片中黄德忠能在菜市场一眼识破傅隆生的身份,靠的不是数据库比对,而是多年实战中磨砺出的“第六感”。

这不仅是技术层面的讨论,更是一种文化态度的表达。近年来,从《龙马精神》中对“龙虎武师”精神的致敬,到《捕风追影》中对传统跟踪术的重拾,杨子始终在用自己的方式守护那些正在被时代洪流冲刷的“老手艺”。在他看来,这些技艺或许不再主流,但它们代表的是一种专注、执着与专业精神,是人类在极限状态下迸发出的智慧与勇气。让年轻人看到这些“过时”的技艺如何在关键时刻扭转局势,本身就是一种生动的传承教育。

影片在人物塑造上同样体现出深刻的现实关怀。成龙与梁家辉两位影帝的对手戏堪称全片高光,一个曾是功勋卓著的跟踪专家,因战友牺牲而隐退;一个则是从未落网的冷血悍匪,行事缜密、反侦察能力极强。两人在新旧时代夹缝中都显得“格格不入”,却也因此形成一种奇特的镜像关系。他们彼此了解,甚至惺惺相惜,却被立场推向对立。这种复杂的情感张力,远比简单的正邪对决更耐人寻味。

尤其值得称道的是,影片并未陷入“技术怀旧”的浪漫化陷阱。杨子清楚地知道,传统手艺不能也不应回归主导地位,真正的出路在于“融合”。片中黄德忠带领张子枫饰演的年轻警员何秋果等人组成“跟踪队”,正是新老结合的象征——年轻人掌握技术工具,老一辈提供经验判断,二者互补才能破解困局。这种“传帮带”式的团队构建,既符合现实逻辑,也传递出积极的代际价值观。

从创作角度看,《捕风追影》的成功在于它没有停留在动作场面的炫技层面,而是将类型片的娱乐性与社会议题的思辨性巧妙融合。菜市场偶遇、饭桌对峙、电梯追踪等封闭空间内的文戏,看似平静,实则暗流涌动,充分展现了导演对戏剧张力的精准把控。而最终高潮戏份再次回归“困于一室”的设定,不仅是对类型传统的致敬,更营造出强烈的宿命感与压迫感,使观众在心理层面被牢牢锁定。

在我看来,《捕风追影》之所以能引发广泛共鸣,不仅因为它拍出了一场精彩的猫鼠游戏,更因为它触碰了这个时代最敏感的神经——在技术狂飙突进的背景下,我们该如何安放那些属于“人”的价值?当AI可以替代越来越多的工作,人的经验、直觉、情感判断是否还有立足之地?这部电影给出了温暖而坚定的答案:技术可以升级,但人性的光辉不应褪色。那些看似“过时”的老手艺,恰恰是我们在数字洪流中保持清醒与温度的重要锚点。

作为一部京产电影,《捕风追影》的成功也为本土类型片的发展提供了新思路:真正的商业大片,不应只是特效堆砌与流量明星的拼盘,而应有文化根脉、现实关照与艺术诚意。杨子用这部作品证明,只要讲好故事、尊重观众,传统题材同样能在新时代焕发光彩。或许,这才是《捕风追影》真正“捕”住的——不只是罪犯,更是观众心中久违的观影信任与情感共振。